Comment la question du mariage des couples du même sexe — question à la fois politique , sociale, culturelle et religieuse — va-t-elle évoluer avec la réélection de Bush et le passage de 11 amendements aux constitutions de 11 États interdisant les mariages “gays” ? (Je reste volontairement dans le vague…)

Un des points qui, me semble-t-il, mérite un éclairage plus précis concerne l’implication des églises “progressistes” qui se mobilisent en faveur d’un élargissement des bénéficiaires du mariage. C’est ce que j’ai essayé de faire dans un article publié dans le prochain numéro de la revue Critique internationale (n°25, décembre 2004). Je lui ai donné pour titre “Devant Dieu et face au droit”, pour donner l’idée de la combinaison de différentes “grandeurs” dans les mobilisations juridiques des Églises (et églises : denominations et congregations).

L’histoire de cet article remonte à mars dernier… ou même à 1994. En mars dernier, je rencontre, un peu par hasard, un camarade de promotion qui s’occupe maintenant de la préparation de l’émission Le Bien commun sur France Culture. Devant l’actualité du “mariage gay” (en mars, les discussions portent sur le Massachusetts et l’exemple de San Francisco a inspiré plusieurs élu(e)s américain(e)s) et mon sujet de thèse, il me propose de participer à une émission. Avec l’initiative de Daniel Borrillo, Didier Eribon et d’autres en avril, l’actualité redouble. Lors de l’émission, le 29 mai, je rencontre Gwenaële Calvès, membre du conseil de rédaction de Critique internationale, qui m’incitera quelques semaines après à proposer un article. Une fois l’article écrit, après les avis de deux relecteurs-relectrices anonymes et les corrections qui s’ensuivent, le voici enfin presque prêt (je suis en train de corriger les épreuves). Voilà en gros pour la petite histoire.

La “grande” histoire, c’est, apparemment, l’importance qu’a revêtue, pour un grand nombre d’électeurs américains, le thème des “valeurs morales” (par valeur “morale” il semble bien que l’on doive entendre les justifications religieuses de l’interdiction de toute union légale entre personnes du même sexe). Il est peut-être encore tôt pour déchiffrer ce qui s’est passé, mais il est plus qu’évident que, dans tous les États où un amendement constitutionnel était proposé aux électeurs pour interdire le “mariage gay”, cet amendement est passé haut la main. A la fois dans les États qui ont voté en majorité pour Bush, mais aussi dans les autres (Oregon par exemple). Une partie de cette mobilisation antigaie reposait sur la mobilisation intense de pasteurs et d’églises conservatrices, et plus largement, comme le soulignent Kieran Healy et Eszter Hargittai, sur l’absence d’engagement, de la part des démocrates, sur ce terrain des valeurs morales…

Mon article qui s’intéresse moins aux églises conservatrices qu’aux églises “pro-gaies” apporte un éclairage différent: la mobilisation de pasteur-e-s et autres ministres du culte en faveur de l’ouverture du mariage, au nom d’arguments juridiques et religieux, laisse entrevoir la possibilité, l’existence, d’une tentative d’engagement sur le terrain de la moralité. Pas seulement dans le sens où une vie mariée monogame serait plus “sainte” ou morale qu’une autre forme de sexualité, mais au sens où ces prêtres et ecclésiastiques revendiquent le caractère saint, sacré… de l’homo-sexualité, comme “forme bénigne” de variation dans un éventail des sexualités. Ce “recadrage” des valeurs morales passe encore difficilement, apparemment.

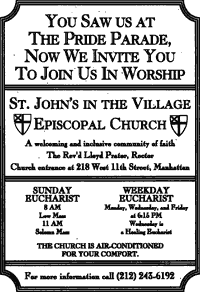

L’article est court (10 pages) et il est a priori un peu perdu dans un numéro dont le thème principal est “Les instruments de l’élargissement de l’Union européenne” (mon article est dans une section “hors-thème”). Mais Critique internationale est une revue fort bien mise en page, sur du beau papier crème, et l’illustration que j’avais proposée à l’article (reproduite ci-contre), a été acceptée.

L’article est court (10 pages) et il est a priori un peu perdu dans un numéro dont le thème principal est “Les instruments de l’élargissement de l’Union européenne” (mon article est dans une section “hors-thème”). Mais Critique internationale est une revue fort bien mise en page, sur du beau papier crème, et l’illustration que j’avais proposée à l’article (reproduite ci-contre), a été acceptée. Je suis en train de faire le compte-rendu de divers ouvrages d’histoire ou de sociologie concernant l’engagement politique des Eglises aux Etats-Unis. Parmi ces ouvrages se trouve

Je suis en train de faire le compte-rendu de divers ouvrages d’histoire ou de sociologie concernant l’engagement politique des Eglises aux Etats-Unis. Parmi ces ouvrages se trouve