Une fontaine de jouvence

Names, une revue d’onomastique, vient de publier un article sur les changements de prénom en France. Un article court, qui développe une idée simple : les changements de prénom, même s’ils impliquent très très souvent des descendants de migrants, ne sont pas que des manifestation d’un rapport aux identités nationales. Très souvent, celles et ceux qui changent de prénom prennent un prénom plus jeune : Mauricette devient Léa.

Names, une revue d’onomastique, vient de publier un article sur les changements de prénom en France. Un article court, qui développe une idée simple : les changements de prénom, même s’ils impliquent très très souvent des descendants de migrants, ne sont pas que des manifestation d’un rapport aux identités nationales. Très souvent, celles et ceux qui changent de prénom prennent un prénom plus jeune : Mauricette devient Léa.

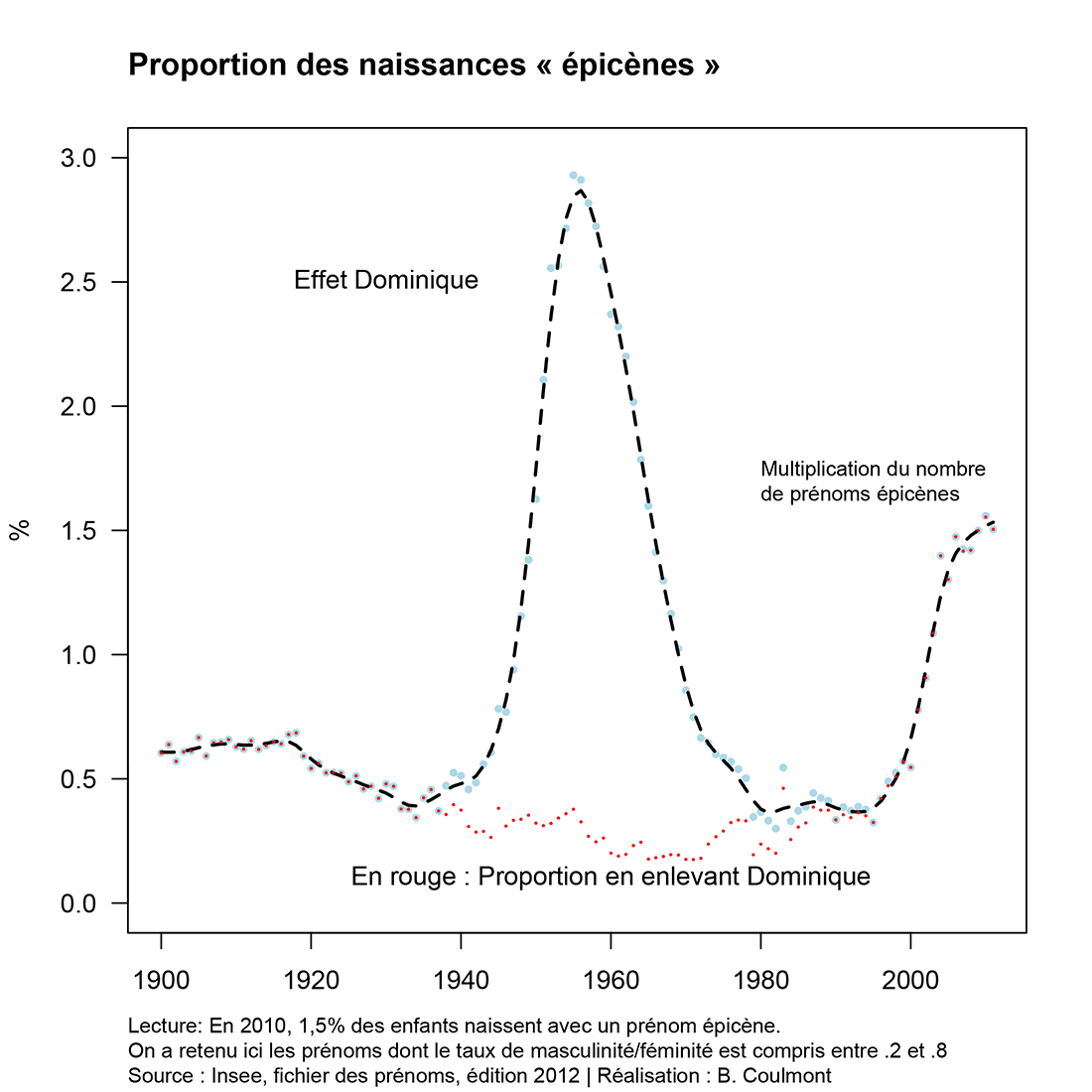

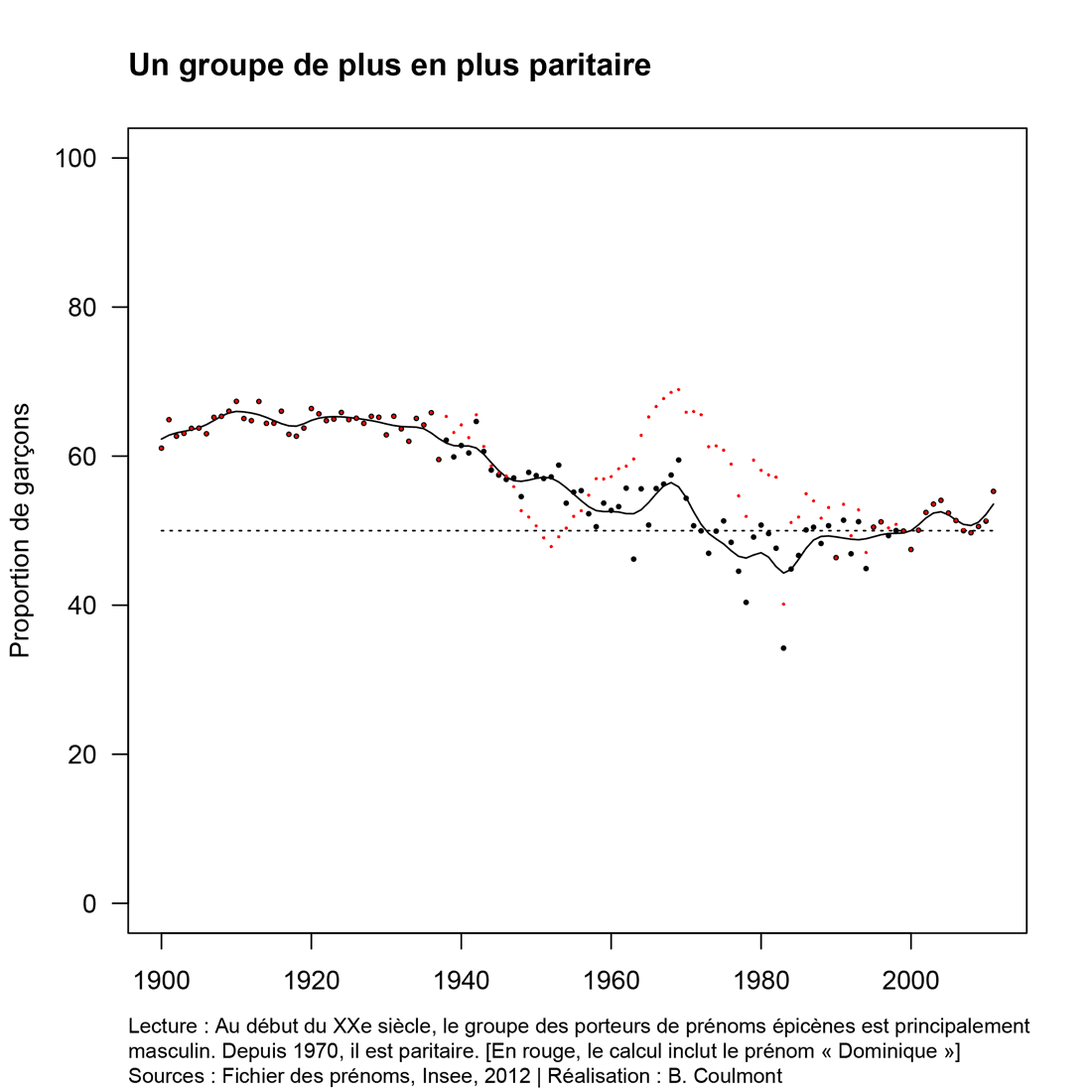

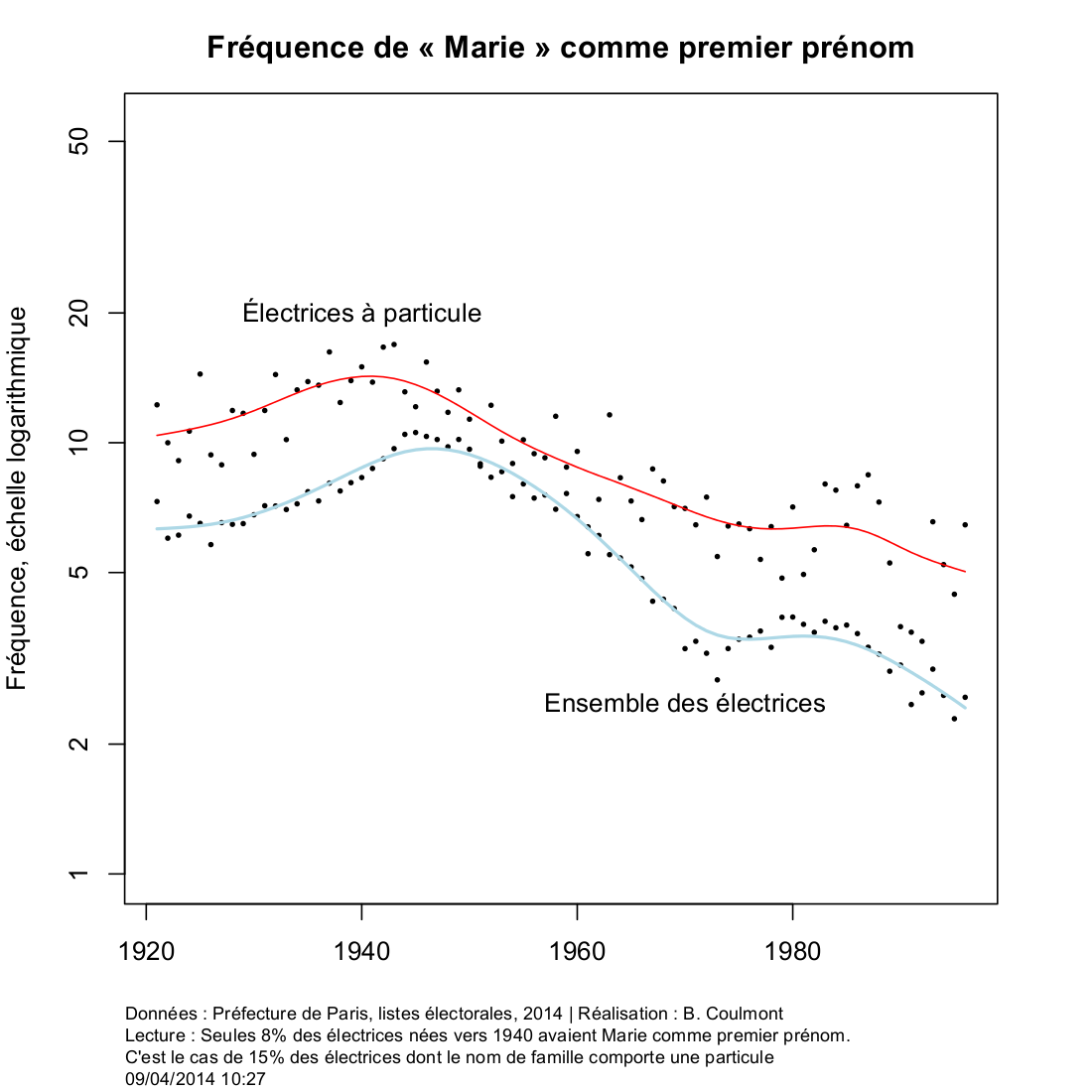

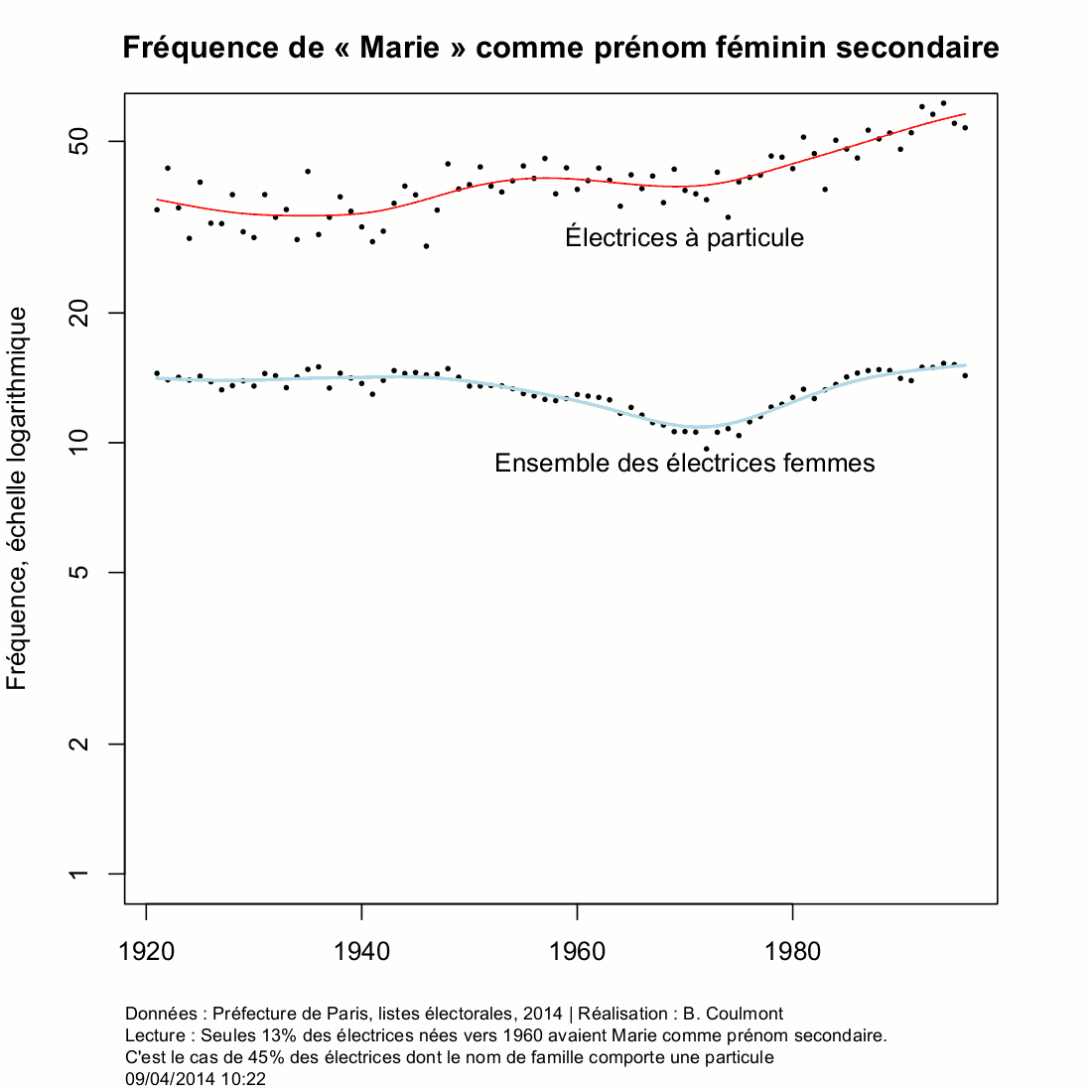

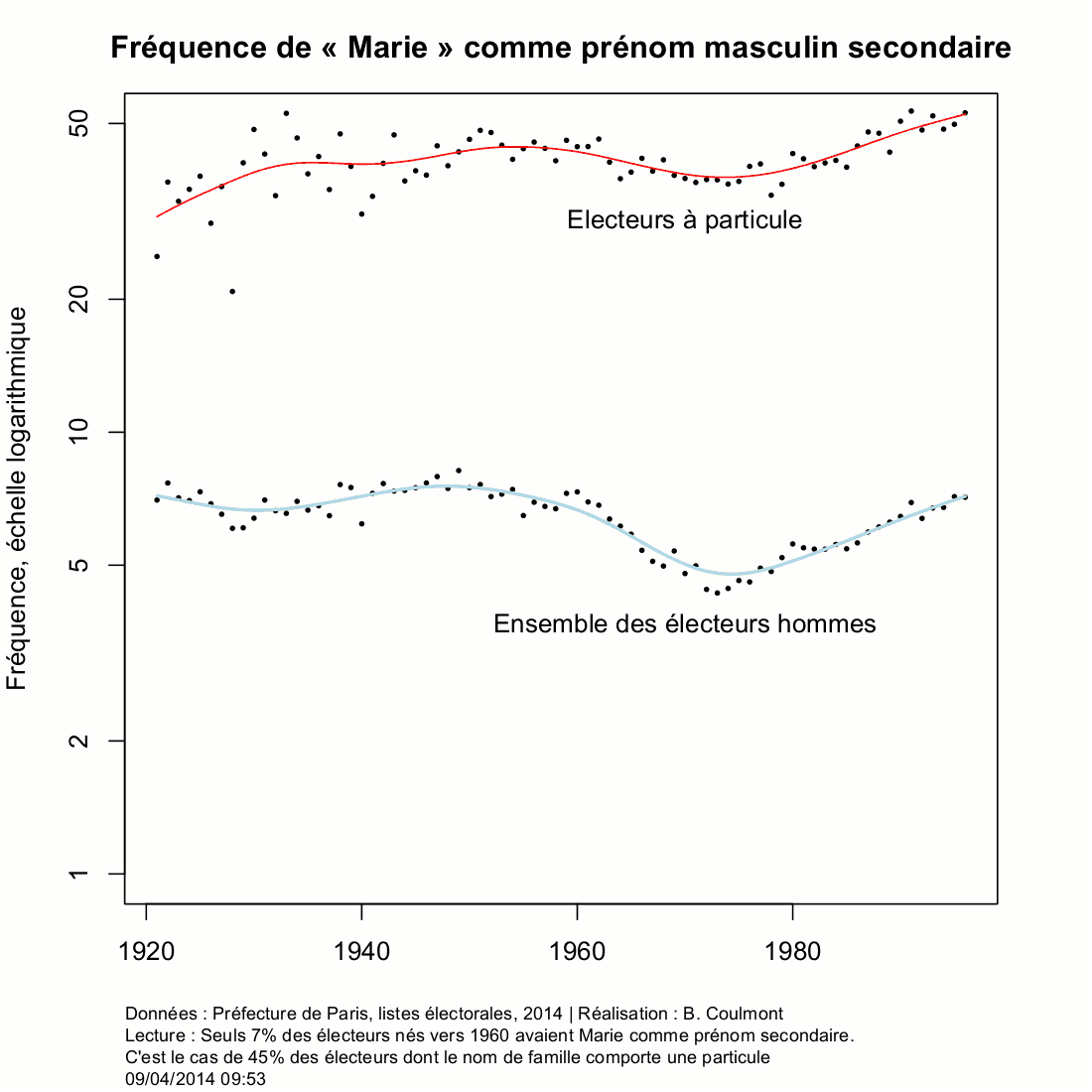

Les travaux de Besnard, Desplanques et Grange ont montré la relation qui existe entre “avance temporelle” sur la mode et position sociale : cadres, professions des arts et du spectacle, bourgeoisie du Bottin mondain choisissent des prénoms en avance sur la mode plus souvent que d’autres milieux sociaux. Prendre un prénom “plus jeune” revient alors souvent à prendre un prénom en avance sur le pic de la mode (du moins par rapport au moment de la naissance).

Mais les demandeurs n’explicitent jamais cette demande de rajeunissement : elle n’apparaît ni à l’audience, ni dans les requêtes (rédigées par les avocats). Elle apparaît parfois dans certaines attestations, écrites par les amis, mais uniquement dans quelques cas (ceux des prénoms féminin en —ette, explicitement décrits comme anciens et démodés). C’est la simple agrégation statistique (sur plusieurs centaines de cas) qui fait apparaître ce fait social : changer de prénom, c’est se baigner dans la fontaine de jouvence, mais sans jamais le dire.

L’article : Baptiste Coulmont. “Changing One’s First Name in France: A Fountain of Youth ?” Names. 2014, 62(3), 137-146, DOI : 10.1179/0027773814Z.00000000080