Le Suicide en 1890

Le Compte général de l’administration de la justice criminelle donne, pour le XIXe siècle, le nombre annuel de suicides par département. En combinant ces chiffres avec ceux des recensements, il est possible de cartographier les zones suicidogènes et les zones protégées.

Ainsi, en 1890, le taux des suicides variait, dans les départements de France métropolitaine, entre 46 suicide par millions d’habitant et 556 suicides par million.

Les recensements sont disponibles sur le site de l’INSEE à partir de 1851 et jusqu’en 1921.

Il me semble que le Compte général de la justice n’a malheureusement pas été transformé en fichier utilisable directement. On les trouve sur gallica.bnf.fr mais sous la forme de copies numériques. Il faut donc faire un petit travail de copie.

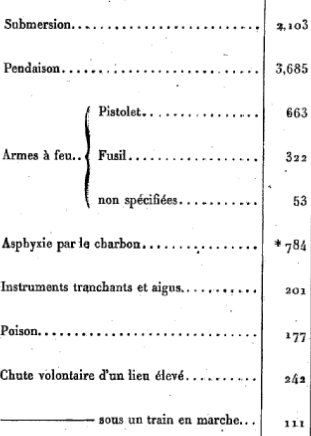

Le “Compte général de la justice” a de nombreuses informations sur les suicides : nombre annuel par département, différencié selon les hommes et les femmes, par tranche d’âge, par état civil (marié, veuf, avec ou sans enfants…) On a aussi des informations sur le lieu du suicide, sur le mode de suicide :

Nous disposons aussi de la répartition mensuelle et des professions des suicidés, croisées avec le “motif présumé” (la “grossesse hors mariage” est le motif principal des suicides des “domestiques”).

La transposition de ces informations en base de données utilisables sera probablement un des exercices que je donnerai dans le cadre du cours que je vais donner sur Le Suicide de Durkheim… si, véritablement, on ne trouve pas de fichier déjà disponible.