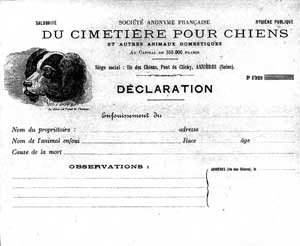

En 1898, une loi codifie les modes d’enterrement des animaux domestiques (à plus de 100 mètres des habitations, à plus d’un mètre sous terre). Cela semble avoir déclenché, en France, la création d’un cimetière pour chiens.

Cette loi avait un but hygiéniste, mais elle permettait aussi la “mise en objets” de changements de conception de l’animal domestique. Au cours du XIXe siècle se développe l’idée que le chien est un animal fidèle, au delà même de la mort de ses maîtres : des chiens sont décrits veillant la tombe de leur maître. Le chien devient l’un des symboles du deuil qui dure.

En même temps, les chiens en viennent à symboliser la vie domestique, la vie de famille : constance, compagnonage, confiance… permettent de décrire à la fois la vie domestique et les qualités du chien (qui a des vertus quasi-familiales).

Le chien devient peut-être alors véritablement un « animal domestique ».

Et sa mort est désormais vécue différemment. Mais comme les autres animaux, les chiens ne pouvaient (et ne peuvent toujours pas) être enterrés dans les cimetières pour humains : que les cimetières soient religieux ou laïcisés. La distance physique que l’Eglise (catholique) cherche à mettre entre hommes et bêtes est pour elle la conséquence de la distance entre deux ordres de la Création.

Des cimetières pour chiens furent alors créés.

Féminisme

Des femmes furent à l’avant-garde de la création des cimetières pour animaux. Des femmes bourgeoises, urbaines, qui s’identifiaient, émotionnellement, avec la souffrance animale, et critiquaient ainsi le matérialisme, la science (quand elles s’opposaient à la vivisection) et le pouvoir masculin.

A New York, nous apprend « Le Journal des débats » (3 avril 1896), « C’est une femme de bien qui a eu l’idée de cette pieuse entreprise ; elle a pensé que nous n’avions pas jusqu’ici assez d’égards pour la dépouille de nos fidèles amis : “Je suis, disait-elle à un reporter, de ceux qui croient que les chiens, les bons chiens, ont une âme” (…) ».

A Londres, le cimetière pour chiens de Hyde Park est aussi une création féminine, bien décryptée par Philipp Howell dans un article.

En France, Adrienne Neyrat fonde le journal L’Ami des bêtes à la fin de l’année 1898. C’est à l’époque une jeune femme (dont nous savons très peu de choses) qui s’est engagée avec la société protectrice des animaux pour une amélioration du travail de la fourrière parisienne (qui ramasse les chiens errants et les euthanasie). On retrouve “Mademoiselle Neyrat” dans un « Almanach féministe » de 1900, signe, peut-être, qu’elle appartenait à des réseaux à la fois féministes et de défense des animaux.

Le cimetière des chiens d’Asnières a été créé au même moment (1899), par Marguerite Durand, l’une des organisatrices du féminisme fin-de-siècle en France et un “avocat cynophile” par ailleurs éditeur du mensuel “L’Ami des chiens” (à ne pas confondre avec “L’ami des bêtes). Durand elle-même ne dissociait pas ses activités féministes (son journal, La Fronde) et ses activités nécro-capitalistes. Son journal, La Fronde est associé au cimetière : par des publicités régulières, quasi-quotidiennes à certains moments, mais aussi en exposant les maquettes des premiers monuments funéraires dans le hall de ses bureaux (voir le Journal des débats, 04/02/1900).

Le cimetière des chiens d’Asnières a été créé au même moment (1899), par Marguerite Durand, l’une des organisatrices du féminisme fin-de-siècle en France et un “avocat cynophile” par ailleurs éditeur du mensuel “L’Ami des chiens” (à ne pas confondre avec “L’ami des bêtes). Durand elle-même ne dissociait pas ses activités féministes (son journal, La Fronde) et ses activités nécro-capitalistes. Son journal, La Fronde est associé au cimetière : par des publicités régulières, quasi-quotidiennes à certains moments, mais aussi en exposant les maquettes des premiers monuments funéraires dans le hall de ses bureaux (voir le Journal des débats, 04/02/1900).

Les liens entre ces cimetières et le féminisme sont encore peu élucidés, mais ils sont forts et probablement pas le fruit du hasard. Est-ce parce que ces animaux deviennent alors véritablement “domestiques” ? Est-ce parce qu’exiger une publicisation de cette “domesticité” dans l’espace public, par un cimetière, exigeait des compétences en affinité avec le féminisme alors en développement ?

Comment comprendre cette implication féministe dans les cimetières pour chiens ?

Une hypothèse serait que seules des femmes disposant d’un accès à l’espace public pouvaient avoir suffisamment de capitaux pour créer, dans l’espace public, une sorte d’extension de l’espace domestique, pour inscrire le souvenir d’un animal domestique dans un lieu public. Si l’entretien de la domesticité était, au XIXe siècle, confié principalement aux femmes, l’extension du deuil à l’espace public n’était possible qu’à travers certaines femmes.

Au delà des fondatrices, il semble que les utilisateurs de ces cimetières ont été, souvent, des utilisatrices. La majorité des animaux enterrés à Hyde Park l’étaient par des femmes d’après Ph. Howell.

Critiques et railleries

Il me semble nécessaire de réfléchir sur les critiques portées à ces cimetières. Et, plus spécifiquement, de réfléchir sur les railleries.

En voici quelques exemples :

Dans un article de 1910 publié dans L’Echo du Centre, le journaliste Paul Eudel commence par « Ne riez pas. Cette nécropole existe, j’en reviens. »

Dans un article de 1910 publié dans L’Echo du Centre, le journaliste Paul Eudel commence par « Ne riez pas. Cette nécropole existe, j’en reviens. »

S’il est avéré que l’enfouissement monumentalisé des animaux était une pratique féminine, alors les critiques, masculines, sont des rappel à l’ordre : les sentiments exprimés par des femmes doivent rester d’ordre privé :

La Presse, 17/10/1905, décrit ainsi une « nécropole pastiche où s’exhalent des plaintes dont la naïveté et l’excès de douleur portent irrésistiblement à la gaieté » (…) « c’est moins leur “compagnon” ou “leur meilleure amie” que dix ans de leur propre existence que ces gens pleurent là. »

Mais c’est du monde catholique romain que viennent les critiques les plus conséquentes. Le quotidien La Croix abonde en articles raillant le cimetière des chiens.

La Croix, 3/4/1907 : « Nous avons le cimetière des chiens à Asnières. Des toutous ont leur concession à perpétuité alors que de pauvres orphelins n’ont pas la consolation d’aller pleurer longtemps sur la tombe de leurs parents, enfouis dans la fosse commune. (…) L’Amouracherie du toutou est une des formes modernes de l’humaine stupidité et une grotesque déviation du sentiment. »

La Croix, 16/09/1938, dans un article intitulé : « L’adoration des bêtes » :

(…) cela ne justifie nullement le sentimentalisme (bêbête) (…) dont [les bêtes] sont parfois les bénéficiaires et jusqu’à un certain point les victimes (…). Etes-vous jamais allés au cimetière des chiens, près d’Asnières, dans une petite île charmante qui aurait mieux à faire que d’abriter les monuments d’une sottise dépravée ?

(…) Un autre bas-bleu va plus loin encore. En des vers héroïquement chevillés, il demande à Dieu de partager l’éternité de sa chatte disparue : “Plutôt que d’aller en paradis sans elle, je préfère la rejoindre en enfer pour toujours…” On n’en finirait pas de citer les horreurs et les folies qui s’entassent dans cette singulière nécropole.

La Croix, 13/08/1940 « Cynélatrie », par Paul de L’Isle :

(le fidèle serviteur) Honneur à toi ! Mais le petit chien-chien de luxe, le toutou, afffreux pékinois ou chien d’une autre râce abâtardie ! C’est un trait de notre génération de vaincus : le chien remplaçant, au foyer, l’enfant dont on ne veut pas (…) Le chien qui a son cimetière à Asnières, avec des tombes, des inscriptions, des fleurs, quel scandale !

Ici, le cimetière des chiens devient l’expression d’un “peuple de vaincus” (la date, aout 1940, est à considérer…)

L’un des angles de la critique s’appuie sur le caractère commercial du cimetière et l’inégalité qu’il entraîne.

Louis Michon, dans Le Correspondant, en 1902, écrit :

[les créateurs du cimetière des chiens d’Asnières] ne songent qu’au gain et à leurs profits personnels. Ne disaient-ils pas, en effet, en 1900, lorsqu’ils émirent les actions de la « Nécropole zoologique, qu’acheter leurs titres c’était faire tout à la fois une bonne action et une bonne affaire ? » Et c’est pour cela qu’ils font payer très cher au propriétaire de l’animal défunt le terrain qu’ils lui concèdent. Il y a, en effet, toute une catégorie de prix suivants que l’on veut enterrer la bête dans la fosse commune ou dans un caveau privé.

(…)

[et plus loin, p.1098] Il est très délicat d’apprécier à sa juste valeur la générosité des donateurs ; leur sensibilité affectée n’a souvent aucun rapport avec la vraie charité publique. Certains trouveront étrange que des animaux aient une si belle sépulture, alors que de pauvres vieux hommes, qui ont travaillé toute leur vie, sont enfouis dans la fosse commune sans le moindre souvenir, sans même une croix.

L’écrivain catholique Léon Bloy est sans doute le critique le plus dur. Dans Le sang du pauvre, il écrit :

(…) c’est une sensation plus que bizarre de visiter le Cimetière des chiens (…) Il va sans dire que c’est le cimetière des chiens riches, les chiens pauvres n’y ayant aucun droit. (…)

La monotonie des « regrets éternels » est un peu fatigante. La formule de fidélité, plus canine que les chiens eux-mêmes : « Je te pleurerai toujours et ne te remplacerai jamais » surabonde péniblement. Néanmoins le visiteur patient est récompensé. (…)

« Mimiss, sa mémère à son troune-niouniousse »

On est forcé de se demander si la sottise, décidément n’est pas plus haïssable que la méchanceté même. Je ne pense pas que le mépris des pauvres ait jamais pu être plus nettement, plus insolement déclaré (…) Il y a là des monuments qui ont coûté la subsistance de vingt familles. (…) Et ces regrets éternels, ces attendrissements lyriques des salauds et des salaudes qui ne donnneraient pas un centime à un de leurs frères mourant de faim !

[les photographies] presque toutes sont hideuses, en conformité probable avec les puantes âmes des maîtres ou des maîtresses.

Lutter contre la critique

On peut alors comprendre une bonne partie de l’aménagement du cimetière comme une réponse aux critiques.

On peut alors comprendre une bonne partie de l’aménagement du cimetière comme une réponse aux critiques.

Le Journal des débats, 16/04/1900 : « une souscription est ouverte pour ériger un tombeau au chien de guerre Moustache », auquel l’armée napoléonienne a rendu des hommages lors de sa mort. [Note : c’est en 2006 qu’une plaque sera érigée en l’honneur de Moustache]

Le Figaro, 07/10/1909, rubrique de Henri Rochefort, au sujet d’un chien courageux, Deder. « Maintenant quelle décision prendrait le gouvernement si Deder, tombé au champ d’honneur, mourait des coups de coûteau auxquels il s’est si généreusement exposé ? Il serait inique de l’enterrer – selon l’expression familière – comme un chien. »

Le Figaro, 26/06/1920 au sujet d’un cheval ayant gagné plusieurs courses célèbres et s’étant cassé la jambe « Il avait encore un bel avenir devant lui, de brillants lauriers à cueillir, et il va reposer à Asnières dans le cimetière des chiens où une plaque rappellera ses hauts faits sur le turf »

La lutte contre la critique et les railleries mobilise plusieurs éléments :

Elle souligne qu’il existe de « grands » chiens. Grands dans le monde civique comem les fameux saint-bernards ou les chiens militaires qui ont sauvé ou aidé des humains. Marguerite Durand semble en avoir été consciente : elle fera construire des monuments distinguant ces animaux (monument à « Barry », souscription pour le chien « moustache »). Grands dans la cité de la réputation, par association : les “chiens de célébrités” sont mentionnés. Certes leur célébrité « dérive » de celle de leurs maîtres, mais il échappent à la seule importance domestique, pour être connu au delà d’un cercle restreint.

Elle souligne qu’il existe de « grands » chiens. Grands dans le monde civique comem les fameux saint-bernards ou les chiens militaires qui ont sauvé ou aidé des humains. Marguerite Durand semble en avoir été consciente : elle fera construire des monuments distinguant ces animaux (monument à « Barry », souscription pour le chien « moustache »). Grands dans la cité de la réputation, par association : les “chiens de célébrités” sont mentionnés. Certes leur célébrité « dérive » de celle de leurs maîtres, mais il échappent à la seule importance domestique, pour être connu au delà d’un cercle restreint.

Plus récemment, le cimetière a pris une nouvelle importance. Il est plus grand que la somme des petits êtres qui s’y trouvent. En 1987, la ville d’Asnières le rachète, et essaie depuis d’en faire une attraction touristique.

Spiritualité et religion

Ce cimetière propose une étrange absence de symboles religieux. Cette absence était explicitée dans des publicités pour le cimetière. Dans La Fronde peut-on lire :

« L’administration informe le public

1° Qu’elle ne permettra ni cérémonie, ni décoration ayant l’air de pasticher les inhumations humaines, ce qui serait manquer au respect dû aux morts ; les croix, notamment, sont rigoureusement interdites.

Et rappelée dans le règlement intérieur (dans les années vingt) :

Règlement du cimetière des chiens

(…) Art. 5 Tous emblèmes religieux et tous monuments affectant la forme des sépultures humaines sont absolument prohibés dans le cimetière zoologique. (…)

Cette clause est moquée par Léon Bloy :

Pour ce qui est de la “forme absolument prohibée des sépultures humaines”, tout ce qu’on peut en dire, c’est que cette clause est une bien jolie blague. Un myope, incapable de déchiffrer les inscriptions et non averti, pensera nécessairement qu’il est dans un cimetière, païen à coup sûr et fort bizarre, mais humain, et l’on ne voit pas ce qui pourrait l’en détromper.

C’est sans doute pour assurer une sorte de « neutralité » du cimetière face aux différentes religions que les symboles religieux sont interdits dès le début, à un moment historique où l’Etat, en France, constitue un espace appelé “laïc”. C’est aussi à replacer dans le contexte de lutte entre Eglise (catholique) et Etat, en France, à la fin du XIXe siècle (la loi de Séparation date de 1905) : il devait sembler important à Marguerite Durand de ne pas plus exciter une Eglise très combattante.

Mais le peu de références religieuses ouvre aussi un espace à des formes non orthodoxes de spiritualité, où les animaux ont des âmes, où le sentiment religieux peut se développer à l’extérieur des institutions de la chrétienté. Les contraintes sont toujours productrices ou génératrices, et pas uniquement répressives.

Pour comprendre la place que ces êtres morts occupent, il peut être intéressant de se pencher sur les épitaphes, les inscriptions sur les pierres tombales :

Pour l’ethnologue Guy Barbichon, l’affection est manifestée dans ces inscriptions, mais « les formes d’expression de cette affection se sont notablement transformées » : « d’une relation d’affection où s’exprime la différence entre l’humain aimant et l’animal aimé à une relation d’affection où s’exprime l’indifférenciation entre les deux êtres ». Il remarque le passage du « cher petit animal » (dont on parle à la troisième personne) au « petit chéri » auquel on parle directement, le passage de l’évocation indirecte d’un cher petit animal à la tendre interpellation d’un être chéri (l’égal de celui qui dit son affection).

Barbichon, toujours : « Il était, et il reste admis par nos cultures que des humains parlent à leurs morts. L’effacement de la frontière homme-animal a permis que la même pratique s’étende aux animaux disparus. »

Conclusion mineure

Ce cimetière nous dit des choses sur le statut moral des animaux dans notre société, sur l’évolution de ce statut au cours des deux derniers siècles.

Il nous dit aussi que, même si pour les sociologues, l’animal est hors du monde social considéré (il n’a ni état civil, ni catégorie socio professionnelle…), il n’en va pas de même pour une partie de la population.

Bibliographie

Howell, Philip. “A Place for the Animal Dead: Pets, Pet Cemeteries and Animal Ethics in Late Victorian Britain”, Ethics, Place and Environment , Vol . 5, No. 1, 5–22, 2002

Barbichon, Guy. “Les chiens meurent aussi”, Panoramiques, 1997, n°31, p.149-159

Documents sur Gallica

Dossier “Cimetière…”, Archives Marguerite Durand à la Bibliothèque Marguerite Durand

Ailleurs sur internet

The Pet Blog; le blog de Marie-Dominique Aeschlimann ; de belles photos sur JPG-magazine.

Le cimetière des chiens d’Asnières a été créé au même moment (1899), par Marguerite Durand, l’une des organisatrices du féminisme fin-de-siècle en France et un “avocat cynophile” par ailleurs éditeur du mensuel “L’Ami des chiens” (à ne pas confondre avec “L’ami des bêtes). Durand elle-même ne dissociait pas ses activités féministes (son journal, La Fronde) et ses activités nécro-capitalistes. Son journal, La Fronde est associé au cimetière : par des publicités régulières, quasi-quotidiennes à certains moments, mais aussi en exposant les maquettes des premiers monuments funéraires dans le hall de ses bureaux (voir le Journal des débats, 04/02/1900).

Le cimetière des chiens d’Asnières a été créé au même moment (1899), par Marguerite Durand, l’une des organisatrices du féminisme fin-de-siècle en France et un “avocat cynophile” par ailleurs éditeur du mensuel “L’Ami des chiens” (à ne pas confondre avec “L’ami des bêtes). Durand elle-même ne dissociait pas ses activités féministes (son journal, La Fronde) et ses activités nécro-capitalistes. Son journal, La Fronde est associé au cimetière : par des publicités régulières, quasi-quotidiennes à certains moments, mais aussi en exposant les maquettes des premiers monuments funéraires dans le hall de ses bureaux (voir le Journal des débats, 04/02/1900). Dans un article de 1910 publié dans L’Echo du Centre, le journaliste Paul Eudel commence par « Ne riez pas. Cette nécropole existe, j’en reviens. »

Dans un article de 1910 publié dans L’Echo du Centre, le journaliste Paul Eudel commence par « Ne riez pas. Cette nécropole existe, j’en reviens. » On peut alors comprendre une bonne partie de l’aménagement du cimetière comme une réponse aux critiques.

On peut alors comprendre une bonne partie de l’aménagement du cimetière comme une réponse aux critiques. Elle souligne qu’il existe de « grands » chiens. Grands dans le monde civique comem les fameux saint-bernards ou les chiens militaires qui ont sauvé ou aidé des humains. Marguerite Durand semble en avoir été consciente : elle fera construire des monuments distinguant ces animaux (monument à « Barry », souscription pour le chien « moustache »). Grands dans la cité de la réputation, par association : les “chiens de célébrités” sont mentionnés. Certes leur célébrité « dérive » de celle de leurs maîtres, mais il échappent à la seule importance domestique, pour être connu au delà d’un cercle restreint.

Elle souligne qu’il existe de « grands » chiens. Grands dans le monde civique comem les fameux saint-bernards ou les chiens militaires qui ont sauvé ou aidé des humains. Marguerite Durand semble en avoir été consciente : elle fera construire des monuments distinguant ces animaux (monument à « Barry », souscription pour le chien « moustache »). Grands dans la cité de la réputation, par association : les “chiens de célébrités” sont mentionnés. Certes leur célébrité « dérive » de celle de leurs maîtres, mais il échappent à la seule importance domestique, pour être connu au delà d’un cercle restreint. Mon livre :

Mon livre :

Mais ce qui peut frapper certains observateurs, lors d’un passage à Château Rouge, c’est la multitude d’affiches et de posters pour des “croisades”, des “prophètes” et des “miracles”. Dans l’espace délimité par quelques rues les publicités religieuses pour des églises africaines recouvrent les murs aveugles et les barrières de chantiers.

Mais ce qui peut frapper certains observateurs, lors d’un passage à Château Rouge, c’est la multitude d’affiches et de posters pour des “croisades”, des “prophètes” et des “miracles”. Dans l’espace délimité par quelques rues les publicités religieuses pour des églises africaines recouvrent les murs aveugles et les barrières de chantiers.

Qualité de la mise en page, taille et qualité du papier ou des photos donnent un indice, peut-être, de la richesse matérielle de l’église en question. Mention d’un site internet… Mais la fréquence des fautes d’orthographe est beaucoup plus discriminante et fournit un indice objectif (même si leur calcul oblige à un travail lent et peu agréable). L’absence de faute d’orthographe serait compris comme l’indication qu’un groupe au capital culturel plus élevé a contribué à l’affiche.

Qualité de la mise en page, taille et qualité du papier ou des photos donnent un indice, peut-être, de la richesse matérielle de l’église en question. Mention d’un site internet… Mais la fréquence des fautes d’orthographe est beaucoup plus discriminante et fournit un indice objectif (même si leur calcul oblige à un travail lent et peu agréable). L’absence de faute d’orthographe serait compris comme l’indication qu’un groupe au capital culturel plus élevé a contribué à l’affiche. Ces églises évangéliques africaines sont faiblement structurées : les pasteurs-prophètes sont souvent indépendants et les affiches mettent en scène l’autonomie. Il existe bien une “Communauté des Eglises Africaines en France” (CEAF,

Ces églises évangéliques africaines sont faiblement structurées : les pasteurs-prophètes sont souvent indépendants et les affiches mettent en scène l’autonomie. Il existe bien une “Communauté des Eglises Africaines en France” (CEAF,  Les femmes jouent un rôle mineur dans les affiches. Numériquement, elles ne représentent qu’une petite minorité des personnages photographiés. Symboliquement, elles sont épouses et accompagnent l’oeuvre de leur mari, même si leur accès au divin est similaire :

Les femmes jouent un rôle mineur dans les affiches. Numériquement, elles ne représentent qu’une petite minorité des personnages photographiés. Symboliquement, elles sont épouses et accompagnent l’oeuvre de leur mari, même si leur accès au divin est similaire :

En étudiant les “itinéraires des églises évangéliques ethniques au sein de la société française”, Sébastien Fath distingue les “niches communautaires”, les “lieux d’intégration” et les “communautés transitionnelles”. Je ne suis pas certain de réussir à utiliser ces distinctions pour donner du sens à ces affiches. Mais certaines d’entre elles, c’est indéniable, jouent avec les symboles de la République : le “Bleu Blanc Rouge” me semble être utilisé bien trop souvent pour n’être que le résultat du hasard. De là à penser que ce qui se montre sur les affiches est — par clin d’oeil — une annonce de ce qui se joue dans les assemblées ou les églises, c’est un pas que je ne franchirai pas : les études ethnographiques sont sur ce point nécessaires.

En étudiant les “itinéraires des églises évangéliques ethniques au sein de la société française”, Sébastien Fath distingue les “niches communautaires”, les “lieux d’intégration” et les “communautés transitionnelles”. Je ne suis pas certain de réussir à utiliser ces distinctions pour donner du sens à ces affiches. Mais certaines d’entre elles, c’est indéniable, jouent avec les symboles de la République : le “Bleu Blanc Rouge” me semble être utilisé bien trop souvent pour n’être que le résultat du hasard. De là à penser que ce qui se montre sur les affiches est — par clin d’oeil — une annonce de ce qui se joue dans les assemblées ou les églises, c’est un pas que je ne franchirai pas : les études ethnographiques sont sur ce point nécessaires.