Jeux d’échelles : circulations évangéliques

Parlons un peu de circulation régionale, de circulation internationale et de religion.

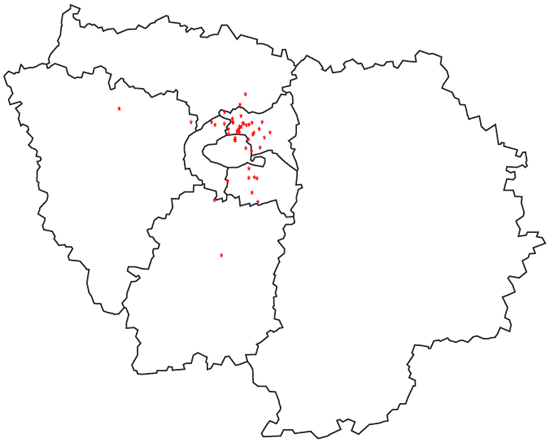

Il y a quelques jours, je proposais cette carte de la répartition des églises évangéliques “noires”, ou “d’expression africaine” en région parisienne, en me basant sur une collection d’affiches :

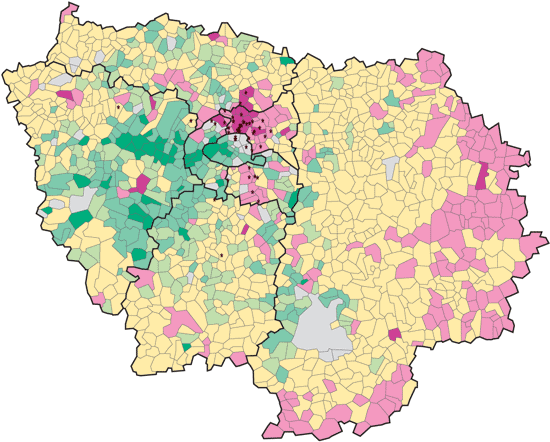

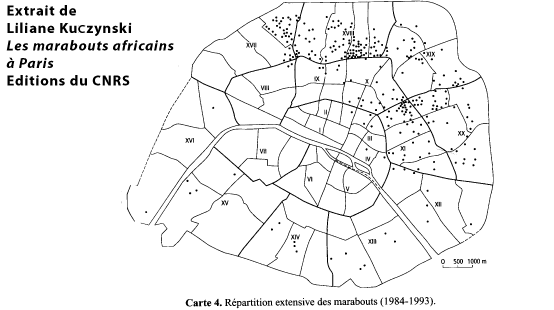

Cette carte incite implicitement à une lecture “locale” : les lieux de culte sont situés dans les communes les plus pauvres de la région parisienne [pour être plus précis dans les communes où sont sur-représentés les ménages pauvres]. Et comme le soulignait en commentaire F. Dejean une autre lecture “locale” est possible, en associant cette carte à celle de la répartition des immigrés d’Afrique sub-saharienne.

L’on pourrait ainsi comprendre ces églises comme ancrées sur un espace communal. Mais le processus même de recueil des données incite à une autre interprétation. Toutes les affiches dont je dispose (presque 80) ont été photographiées à Château Rouge, un quartier commerçant de Paris proche de Barbès fréquenté par les diasporas africaines, qui sert ici de “plaque tournante” ou de “redistributeur” : c’est en allant faire ses courses à Château Rouge que l’on peut rencontrer l’église dans laquelle on ira le vendredi soir ou le dimanche suivants.

L’on pourrait donc représenter les adresses des lieux de culte comme des directions plutôt que comme des points. Si l’on considère que Château-Rouge est l’origine, alors il est possible de dresser cette carte étoilée, “en oursin” [au centre, Château Rouge, et à chaque extrémité, un lieu de culte]. Inversement, cette carte montre l’attraction régionale (ou le rayonnement) de ce quartier parisien.

L’on pourrait donc représenter les adresses des lieux de culte comme des directions plutôt que comme des points. Si l’on considère que Château-Rouge est l’origine, alors il est possible de dresser cette carte étoilée, “en oursin” [au centre, Château Rouge, et à chaque extrémité, un lieu de culte]. Inversement, cette carte montre l’attraction régionale (ou le rayonnement) de ce quartier parisien.

Quel est l’intérêt d’une telle carte ? Elle donne peut-être un peu mieux l’idée du mouvement ou des déplacements que les fidèles peuvent faire.

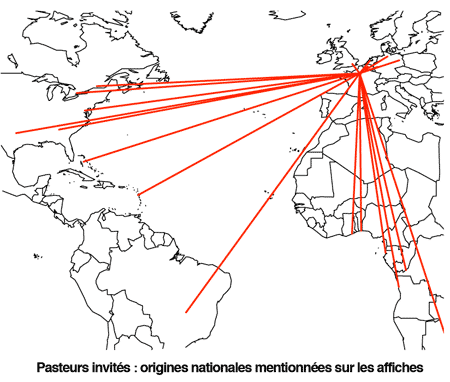

Elle entre aussi en résonnance avec la carte des invitations de pasteurs. La carte suivante est une ébauche de représentation spatiale des voyages des pasteurs mentionnés sur les affiches d’églises africaines.

Car l’on trouve souvent, sur ces affiches, mention d’un “pasteur invité” accompagné de son pays de résidence (parfois aussi de la ville). Au centre de l’étoile l’on trouve la région parisienne (les lieux de culte mentionnés sur les affiches), et au bout des rayons, les villes de résidence de ces pasteurs.

Avec ces cartes, je souhaite rendre visible la multiplicité des échelles utilisables pour décrire ces églises. J’ai précédemment cartographié la répartition des églises en Île de France : c’est principalement en Seine-Saint-Denis qu’elles sont localisées.

Ici l’on voit qu’à cet espace s’est “accroché” une dimension transnationale, qu’au “local” s’est accroché le “global” mais que ces deux dimensions sont “lues” simultanément sur ces affiches. Je multiplie ici à dessein les guillemets : je n’ai pas encore de vocabulaire précis à ma disposition qui me plaise suffisamment. Le passage obligé par l’objectivation statistique m’aide donc à asseoir l’usage de termes comme “global” sur les possibilités offertes par la cartographie.

Continuons.

L’espace dessiné par les invitations de pasteurs étrangers révèle plusieurs choses :

1- Un espace africain : l’afrique sub-saharienne uniquement. Peut-être parce que certaines églises sont des boutures européennes de créations congolaises (par exemple). Peut-être parce que d’autres, inscrites dans des liens préalables à l’immigration, continuent à entretenir la référence à l’Afrique.

2- Un espace européen : Londres, Berlin, Bruxelles sont les pointes d’un polygone qui inclut la Seine-Saint-Denis en tant qu'”espace européen” ou “espace TGV”. Est-il alors suffisant de décrire ces églises comme “noires” ou “africaines” ou même “d’expression africaine” ? Même en acceptant, et l’hypothèse est très restrictive, que les fidèles sont des locaux, à l’échelle régionale, il semble que les pasteurs (sous cette dénomination ou une autre, apôtre, prophète…) dessine un espace clérical à une autre échelle : ils circulent entre pays.

3- Un espace américain : Canada, Bahamas, Etats-Unis et même au Sud. L’Amérique, c’est à la fois des sessions de formation, des stages bibliques, auxquels ont pu participer certains pasteurs, mais c’est aussi le lieu mythique de la réussite, réussite évangélique et réussite sociale.

Note sur la méthode : J’ai utilisé R pour tracer les cartes, puis un logiciel de dessin vectoriel. Pour dessiner des cartes en oursin, il m’a semblé “simple” de faire ainsi :

Mes données ont cette structure. Les données, ici, s’appellent “oursinlocal”

Adresse lon lat briand 2.448342 48.868919 ChatRouge 2.351933 48.887745 arago 2.325025 48.904659 ChatRouge 2.351933 48.887745

Je répète, une fois sur deux, la longitude latitude de Château-Rouge ce qui permet de tracer des lignes.

J’ai téléchargé un fichier shapeline (.shp) de la France sur le site de l’IGN (qui s’appelle GEOFLA ou un truc de ce genre). Il faut aussi les packages “maptools” et “sp” pour R

franceshp<-read.shape("geofla/LIMITE_DEPARTEMENT.shp", dbf.data = TRUE, verbose=TRUE, repair=FALSE)

plot(franceshp,xlim=c(2,2.6),ylim=c(48.6,49))

lines(oursinlocal$lon,oursinlocal$lat,col="red")

J’en profite pour signaler que je n’ai pas compris comment passer d’une projection à une autre… Ce qui donne, au départ, des cartes un peu “écrasées” par rapports aux projections habituelles de la France. Mais si j’utilise le fichier GEOFLA en projection “lambert”, je n’arrive plus à placer mes églises…

Pour la carte “mondiale”, il existe, dans le package “maps”, des données sur les principales villes du monde, world.cities. La partie complexe consiste à lier ces données, world.cities, à la liste des villes relevées sur les affiches.

Mise à jour

franceshp< -readShapeSpatial("Desktop/geofla/LIMITE_DEPARTEMENT.shp",proj4string=CRS("+proj=longlat")) fonctionne parfaitement (avec R 2.11.1)

Les

Les

.

.

Je continue mon exploration des données du “Fichier des prénoms” de l’INSEE, et je me plonge dans des outils statistiques que je ne maîtrise plus. Aujourd’hui, il s’agissait de combiner la “

Je continue mon exploration des données du “Fichier des prénoms” de l’INSEE, et je me plonge dans des outils statistiques que je ne maîtrise plus. Aujourd’hui, il s’agissait de combiner la “

Mon livre :

Mon livre :