La cause des femmes

L’enquête POF 2024-2025, qui portait sur l’usage des réseaux sociaux, a interrogé un peu plus de 13000 étudiants et étudiantes. Parmi eux, 245 normalien·ne·s. Une question portait sur le soutien à la cause des femmes. Plus précisément on a demandé : « Parmi ces causes, lesquelles vous tiennent le plus à cœur ? (maximum 3 réponses) ». Et l’une des causes était « ☐ Droits des femmes ».

Dans le document qui suit, je compare les réponses des normalien·ne·s de Saclay et celles des étudiant·e·s des universités. Comme le cursus à l’ENS commence en L3, je ne garde que les quelques 6000 étudiants de niveau d’étude L3 et supérieur, afin de comparer deux populations de même âge académique.

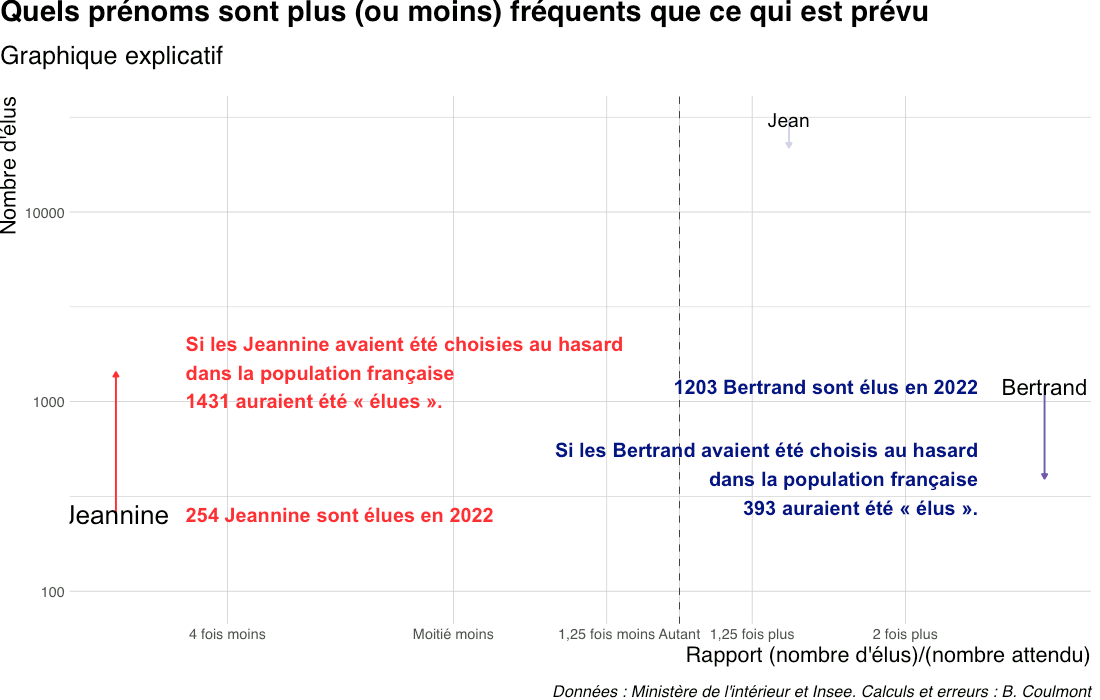

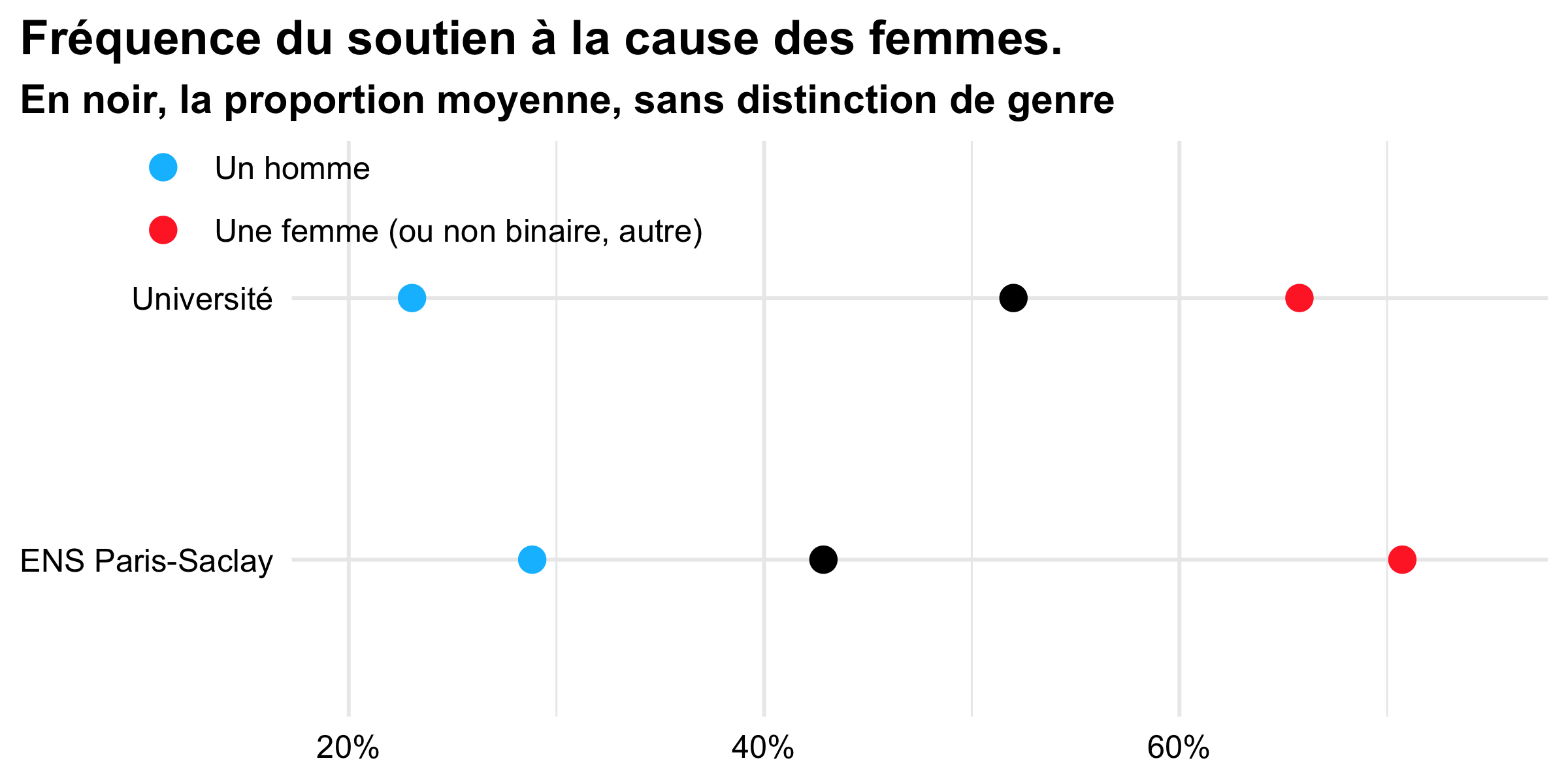

[Fréquence du soutien à la cause des femmes]

Dans leur ensemble, les étudiant·e·s des universités déclarent plus souvent (9 point de pourcentage en plus) soutenir les droits des femmes : 43% des normaliens et normaliennes déclarent soutenir la cause des femmes, et 52% des étudiant·e·s des universités font de même.

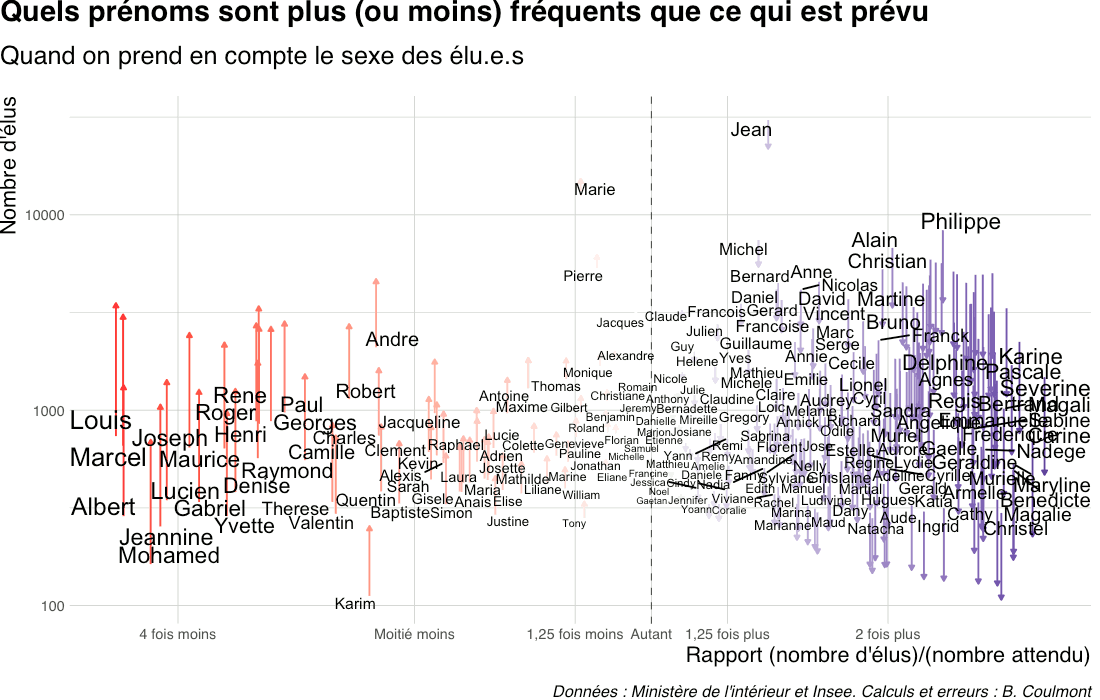

Mais si on regarde ce que les *hommes* et les *femmes* (et j’ai placé les non-binaires et autres déclarations avec les femmes) déclarent, que voit-on ? Que les normaliens déclarent plus souvent que les universitaires hommes les droits des femmes comme une cause qui leur tient à cœur. Même chose pour les femmes.

Ainsi 71% des normaliennes et 66% des universitaires femmes — une différence de 5 points — ont placé les droits des femmes dans les causes soutenues. 29% des normaliens contre 23% des universitaires — une différence de 6 points — ont fait de même.

[Fréquence du soutien à la cause des femmes, en fonction du genre]

Si *et les hommes et les femmes* soutiennent, à l’ENS, plus souvent cette cause que les étudiant·e·s des universités, comment se fait-il que, toutes et tous ensemble, la relation soit inversée ? La réponse est dans la composition genrée des institutions : 66% des normalien·ne·s sont des hommes, alors que 66% des étudiant·e·s des universités du collectif POF sont des femmes. Donc si la proportion d’universitaires déclarant soutenir la cause des femmes est plus élevée que celle des normaliens, c’est parce qu’il y a plus de femmes parmi les universitaires, alors même que les hommes normaliens déclarent plus souvent soutenir cette cause que les étudiants, et que les normaliennes elles aussi déclarent plus souvent soutenir cette cause que les étudiantes. En moyenne, les normalien·ne·s ont des réponses d’hommes et les étudiant·e·s des réponses de femmes.

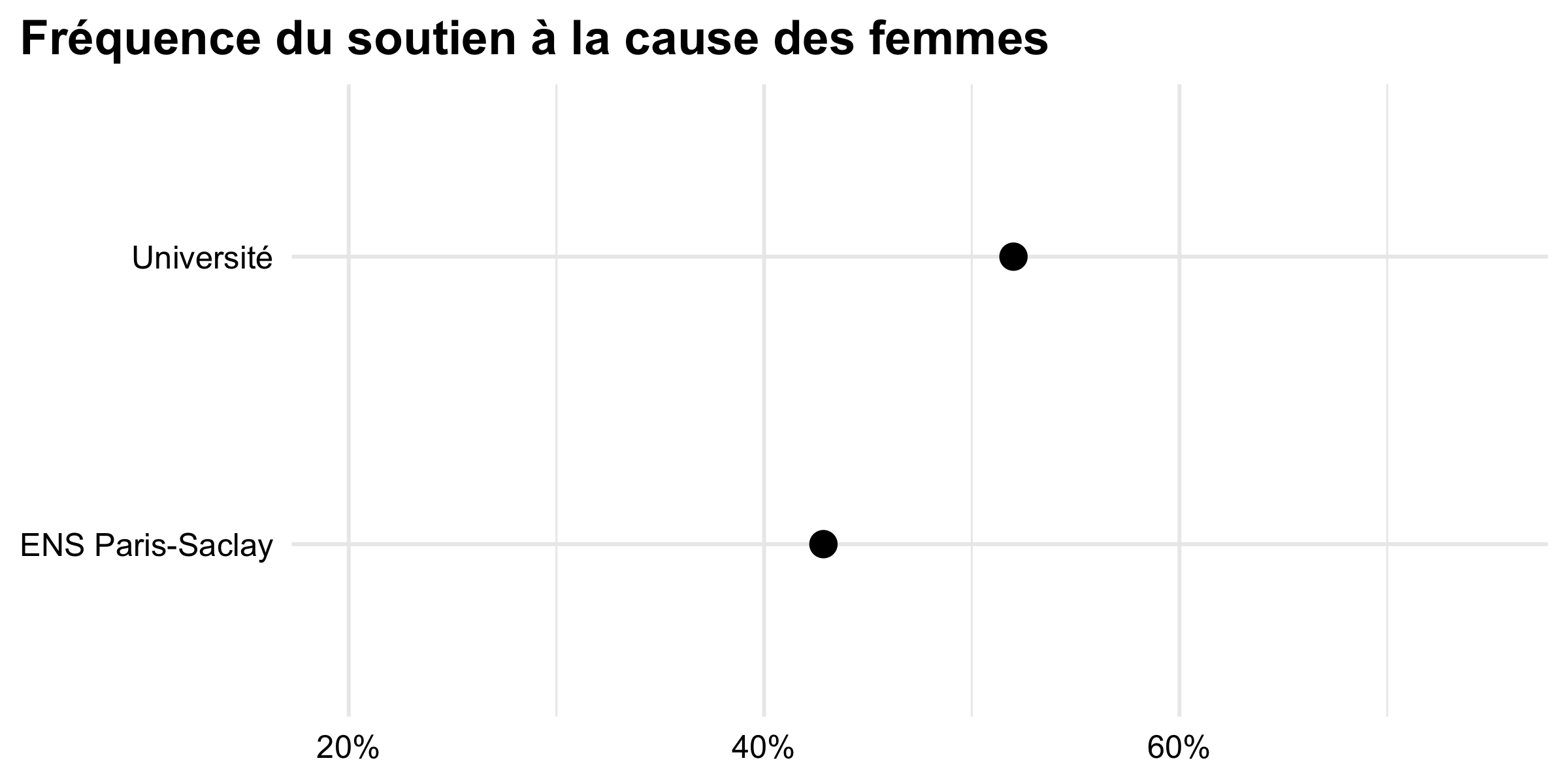

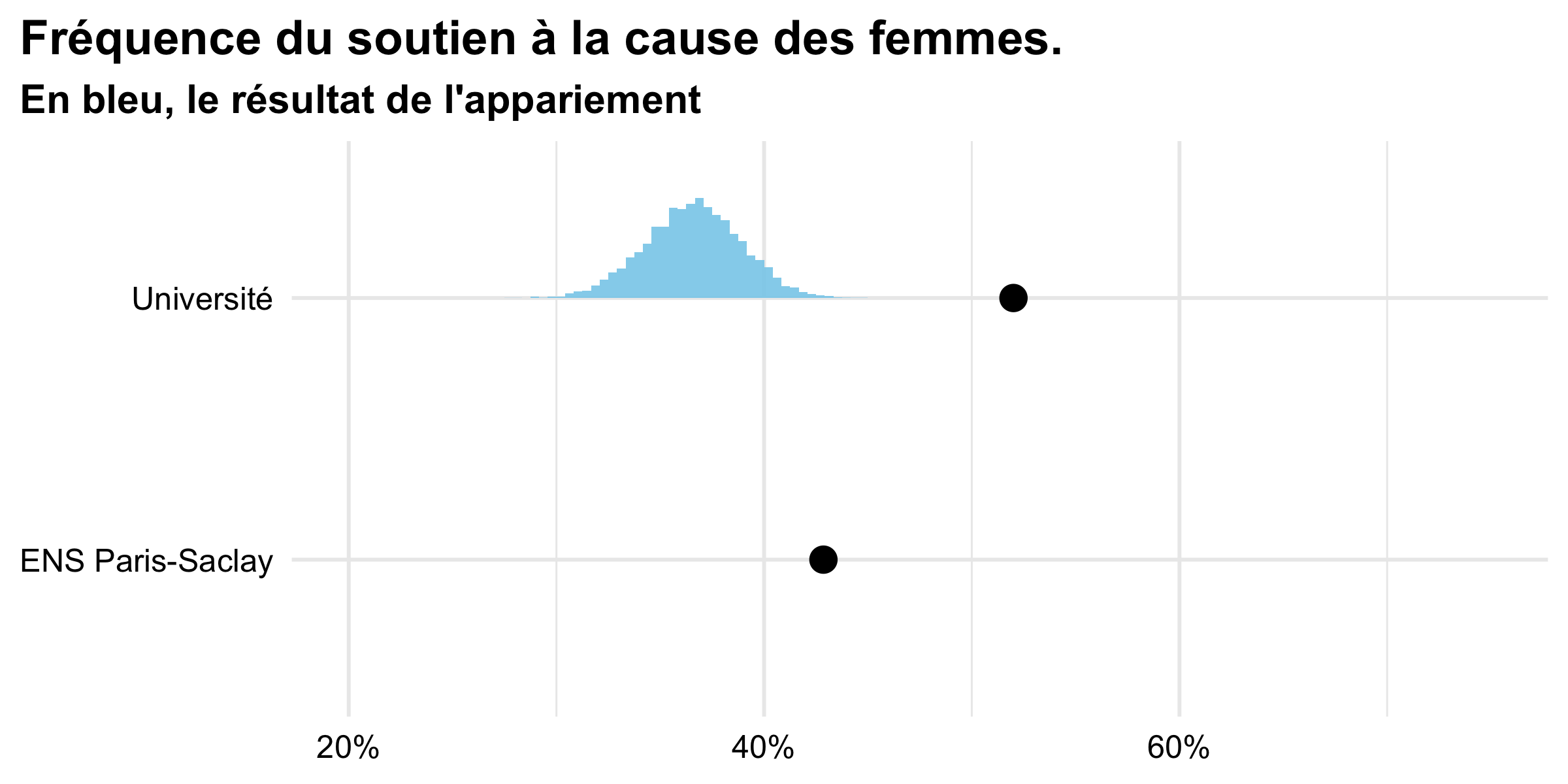

Les universités enquêtées et l’ENS ont d’autres différences : les universités ont une proportion moindre d’étudiants en « Sciences Technologies Santé (STS) », elles comptent moins d’étudiants de classes supérieures… Que serait la fréquence du soutien à la cause des femmes *si les universitaires avaient les mêmes caractéristiques que les normaliens et normaliennes*, la même composition sexuée, disciplinaire et de classe ?

Il y a 245 normaliens dans la base, et 5800 étudiant·e·s des universités. Je sélectionne un sous-échantillon de 245 étudiant·e·s qui a la même distribution par sexe/discipline/niveau d’étude et origine sociale. Par exemple j’ai un certain nombre de normaliens, disons 5, qui sont

`Un homme ; Sciences Humaines et Sociales (SHS) ; L3 ; Ménages à dominante cadre`… et je peux en sélectionner aussi 5, aléatoirement, parmi les étudiants des universités de l’enquête. Une fois le sous-échantillon de 245 étudiant·e·s constitué, je calcule la fréquence du soutien à la cause des femmes. Et je fais cela 1000 fois. À chaque fois, puisque les individus sont sélectionnés au hasard, la fréquence varie un peu.

Si les universités étudiées avaient la même composition que l’ENS, environ 36,5% des étudiant·e·s soutiendraient la cause des femmes, soit un peu moins que la fréquence parmi les normalien·ne·s (43%). Dans le graphique suivant, l’histogramme situé sur la ligne “Universités” représente la distribution des fréquences « contrefactuelles » mesurées.

[Fréquence du soutien à la cause des femmes, après appariement entre étudiant·e·s des universités et normalien·ne·s]

Ainsi « toutes choses égales par ailleurs », les normaliens et normaliennes soutiennent plus fréquemment la cause des femmes que les universitaires.

D’autres techniques que celle que je viens d’utiliser donnent des résultats proches. Une technique très proche, l’*optimal matching* (avec le package `MatchIt` dans R) ou d’autres modalités de *matching* conduisent aux mêmes conclusions.

Autre technique : une régression logistique permettra d’estimer que, toutes choses égales par ailleurs, la fréquence du soutien déclaré à la cause des femmes est 7 points plus élevée à l’ENS Paris-Saclay que dans les universités enquêtées par le collectif POF.

|

Variables |

Average Marginal Effects |

95% CI |

p-value |

|---|---|---|---|

|

Différence : Université – ENS |

|

|

|

|

Université – ENS Paris-Saclay |

-7,3 p.p. |

-13,4 p.p., -1,3 p.p. |

0.018 |

|

Genre : différence Femme – Homme |

|

|

|

|

Une femme (ou non binaire, autre) – Un homme |

+42,5 p.p. |

+39,8 p.p., +45,3 p.p. |

<0.001 |

|

Abbreviations: CI = Confidence Interval, NA |

|||

|

Autres variables du modèle : niveau d’études, PCS ménage, domaine disciplinaire d’étude –– p.p. : points de pourcentage |

|||

Je suis très heureux de pouvoir annoncer la publication de L’Ordinaire de la sexualité, que j’ai coordonné avec

Je suis très heureux de pouvoir annoncer la publication de L’Ordinaire de la sexualité, que j’ai coordonné avec

É. Dubreuil lui aussi se remarie, et ce mariage a même lieu deux semaines avant celui de son ex-époux. En avril 1918, il épouse, à Rennes, Adèle Orain, née en 1894 à Rennes. L’acte de mariage, c’est une particularité, souligne le prénom Élisa. Signe, sans doute, du refus de la mairie d’utiliser le prénom Élie sous lequel É. Dubreuil voulait être connu. Mais qui est Adèle, épouse Dubreuil ? Il est très probable que ce soit « Mathilde » Orain, l’ancienne domestique du couple Delalande-Dubreuil : seule une « Orain » naît à Rennes en 1894.

É. Dubreuil lui aussi se remarie, et ce mariage a même lieu deux semaines avant celui de son ex-époux. En avril 1918, il épouse, à Rennes, Adèle Orain, née en 1894 à Rennes. L’acte de mariage, c’est une particularité, souligne le prénom Élisa. Signe, sans doute, du refus de la mairie d’utiliser le prénom Élie sous lequel É. Dubreuil voulait être connu. Mais qui est Adèle, épouse Dubreuil ? Il est très probable que ce soit « Mathilde » Orain, l’ancienne domestique du couple Delalande-Dubreuil : seule une « Orain » naît à Rennes en 1894.