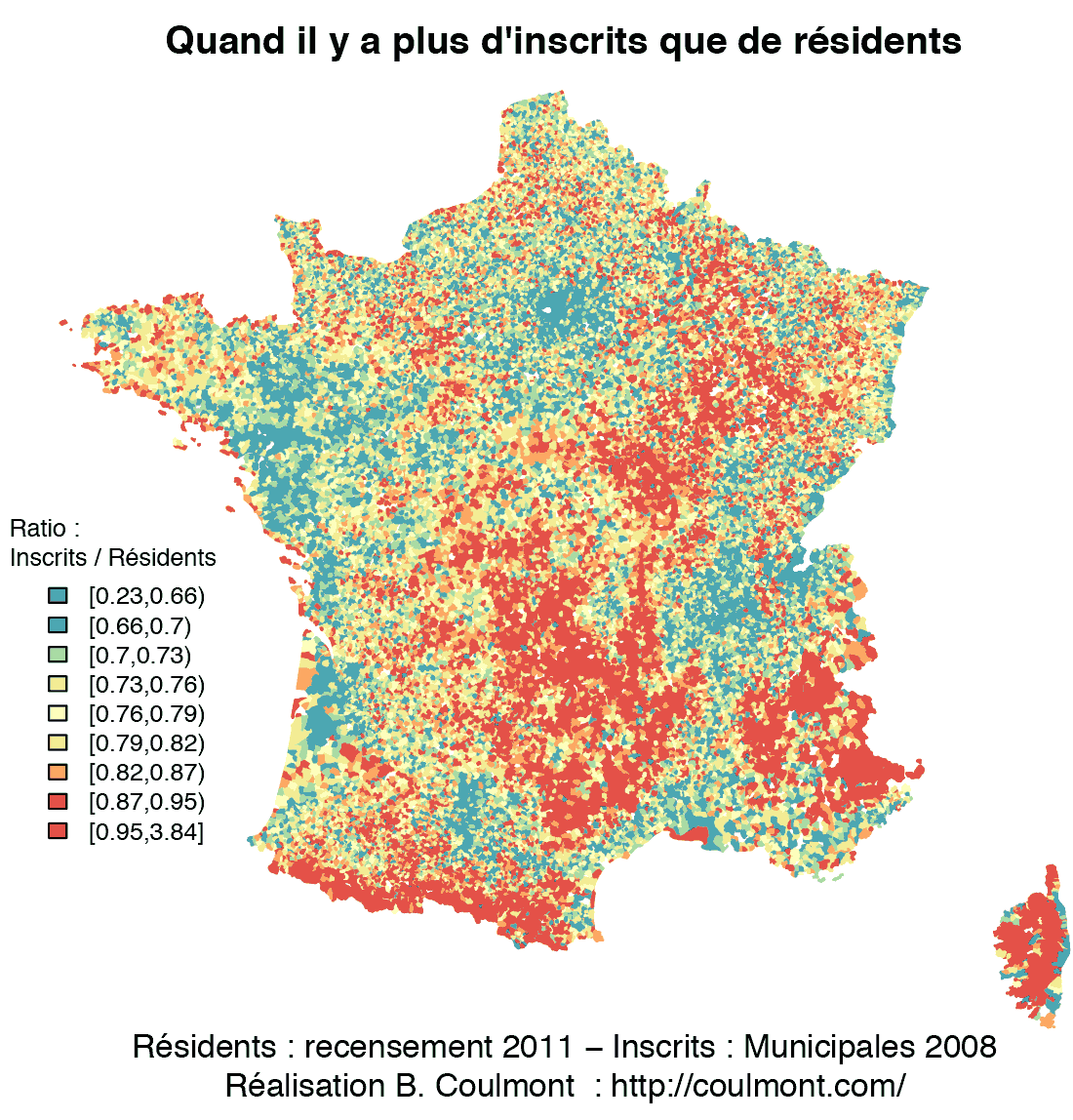

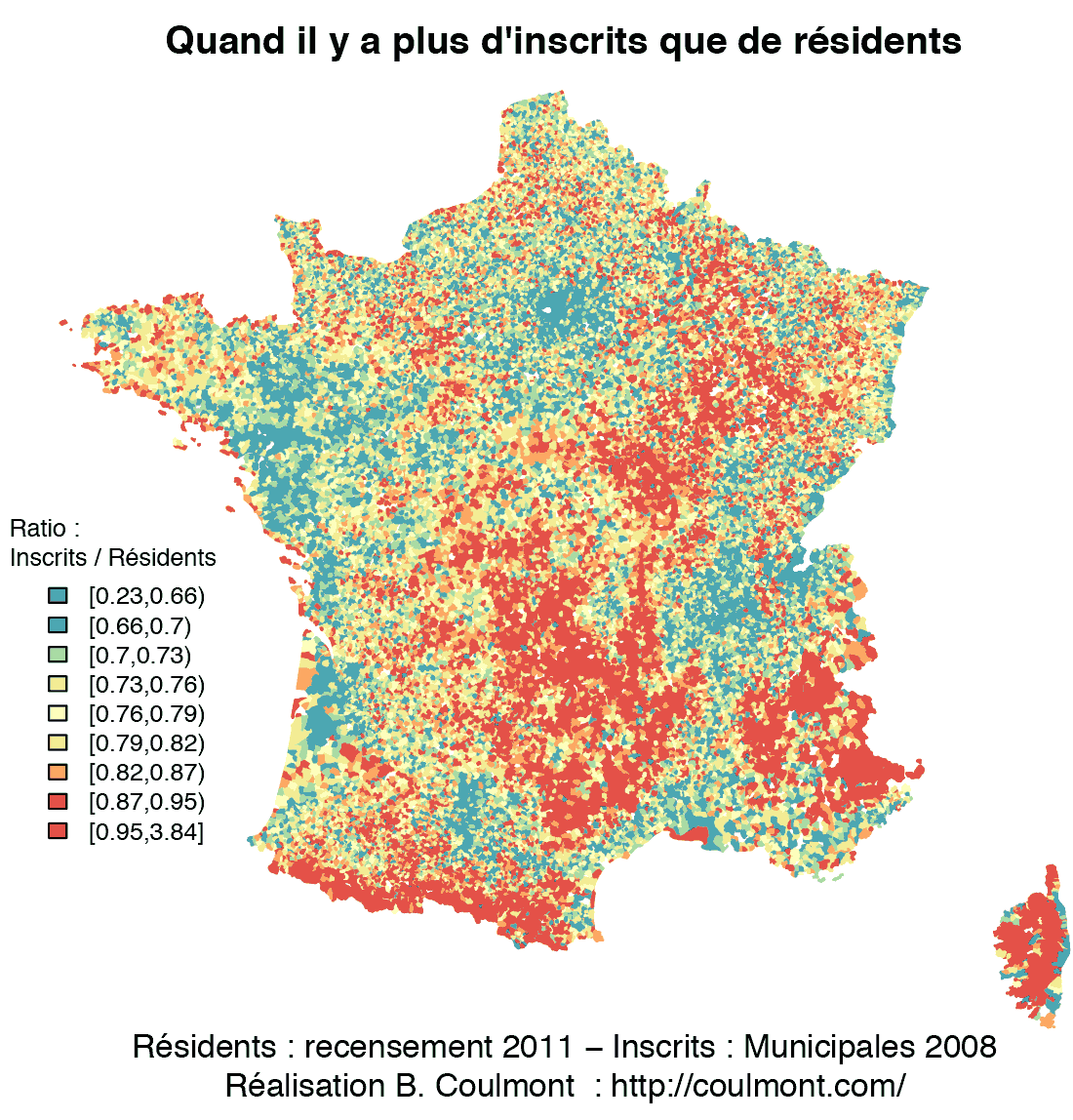

Dans un article sur Metropolitiques, Lucie Bargel analyse le vote des “originaires”, celles et ceux qui sont vues comme étant “d’ici”, mais qui vivent “là bas”. Elle pointe l’existence de villages dans lesquels il y a plus d’inscrits (sur les listes électorales) que de résidents (au sens du recensement). Cet “effet Bargel”, est-il fréquent ?

La carte suivante laisse penser que oui.

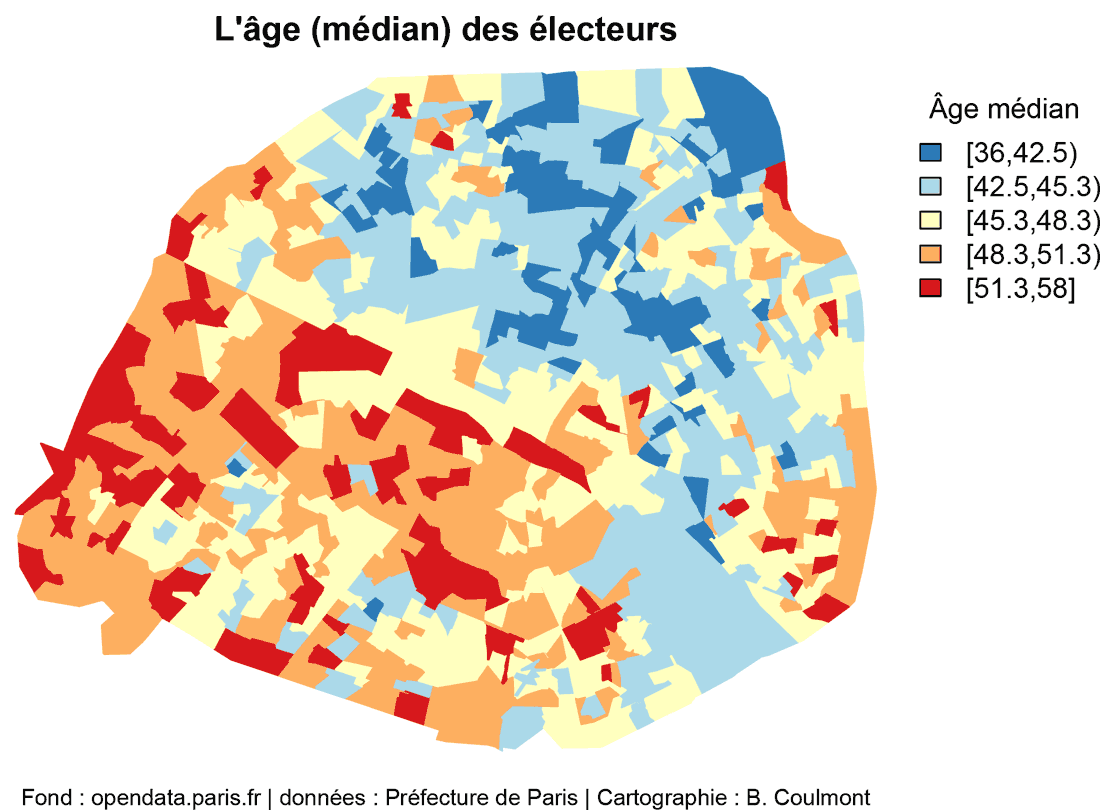

Cliquez pour agrandir

Sur cette carte, les zones en rouge sont celles où les inscrits sur les listes électorales de la commune sont plus nombreux que les résidents de la commune. Certes il existe un lien entre la résidence et l’inscription sur les listes électorales. Mais une résidence “secondaire” dans une commune peut suffire à être inscrit sur la liste de cette commune. Et il y a aussi tous ces “jeunes” (et moins jeunes), qui, ayant quitté leurs parents, continuent, par attachement peut-être, à voter là où ils résidaient. Traditionnellement, ces personnes ont été qualifiées de “faux inscrits” [Sineau. “L’abstentionnisme parisien…” RFSP 28(1), 1978, 55-72] (on trouve aussi l’expression chez Gaxie dans Explication du vote: Un bilan des études électorales en France) en suivant l’idée que ces personnes ne devraient pas être inscrites.

Creusons un peu cette carte. Si l’on se restreint aux résidents majeurs (en enlevant les enfants, qui ne votent pas et qui donc n’ont rien à faire dans l’histoire), que remarque-t-on ?

Cliquez pour agrandir

On voit donc apparaître une France de l’attachement, en rouge. Une “France du vide” (démographique) mais une France qui n’a pas été entièrement quittée par celles et ceux qui n’y habitent plus vraiment. La France des montagnes : Morvan, Alpes, Pyrénées. La France des plâteaux : le Perche, les Ardennes sont visibles sur cette carte. Et, aussi, une France de la Côte (regardez bien, à l’Ouest normand ou breton, où presque tous les villages du littoral immédiat sont roses ou rouges) pleine de résidences secondaires. Au total, plus de 17 000 communes ont plus d’inscrits sur les listes électorales que de résidents majeurs. Cela peut sans doute contribuer aux difficultés rencontrées par de nombreux villages dans la constitution de listes de candidats complètes pour les municipales.

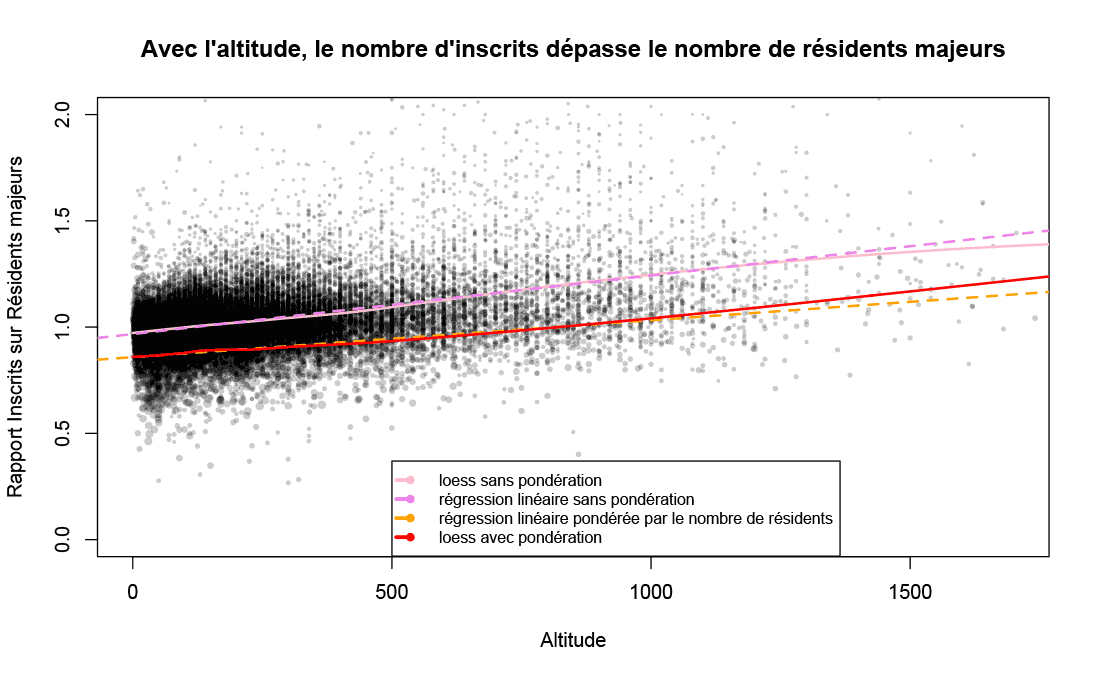

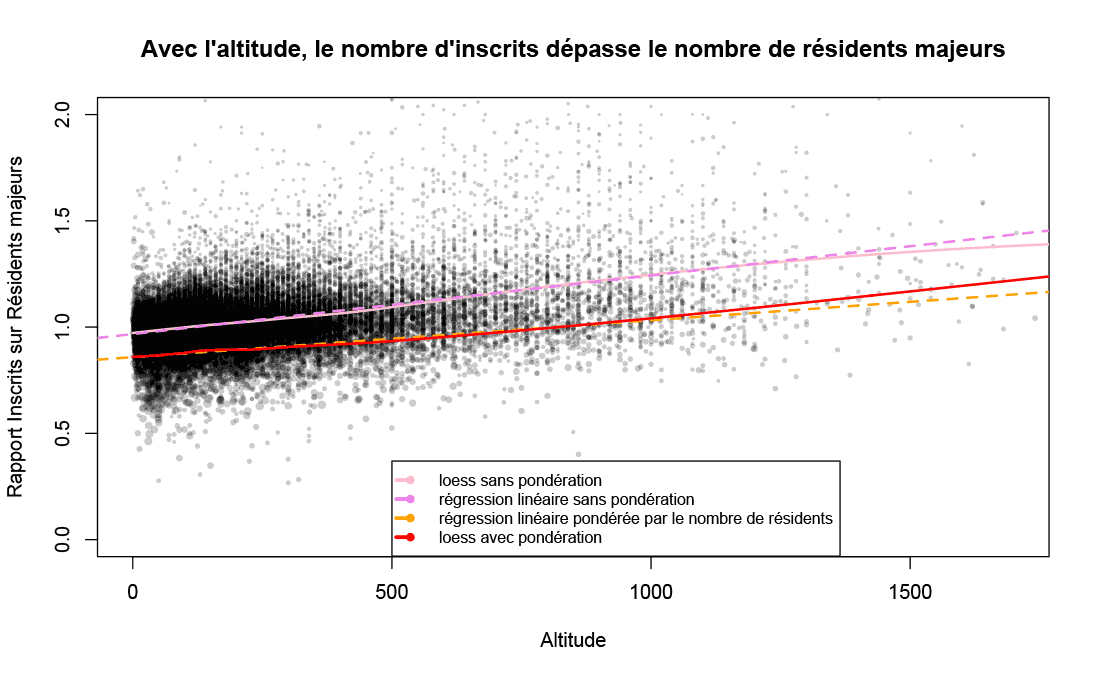

Une représentation graphique montre une relation entre l’altitude d’une commune et le rapport entre nombre d’inscrits et nombre de résidents… là se niche peut-être le cœur de “l’effet Bargel”.

Mais une altitude (1000 mètres) ne signifie pas la même chose partout en France. Il y a des “1000 mètres” très difficiles à atteindre et des “1000 mètres” bien plus aisés à atteindre. Je propose deux régressions (linéaires et locales), sans pondération (ce qui donne à chaque village ou ville un poids égal) ou avec une pondération par le nombre d’inscrits. Dans les quatre cas, la relation est positive.

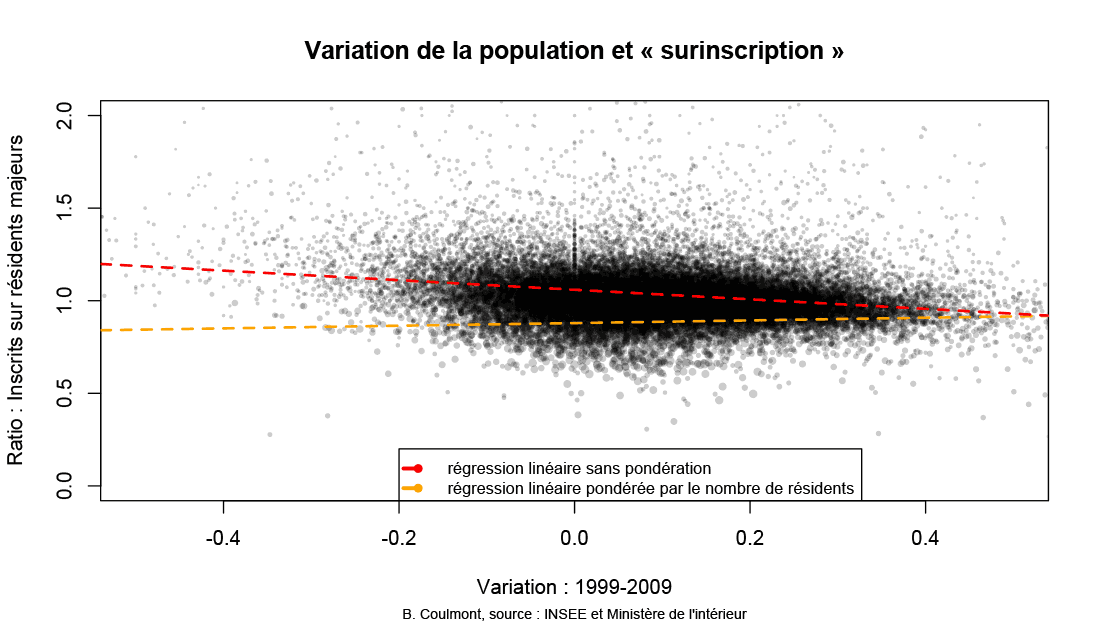

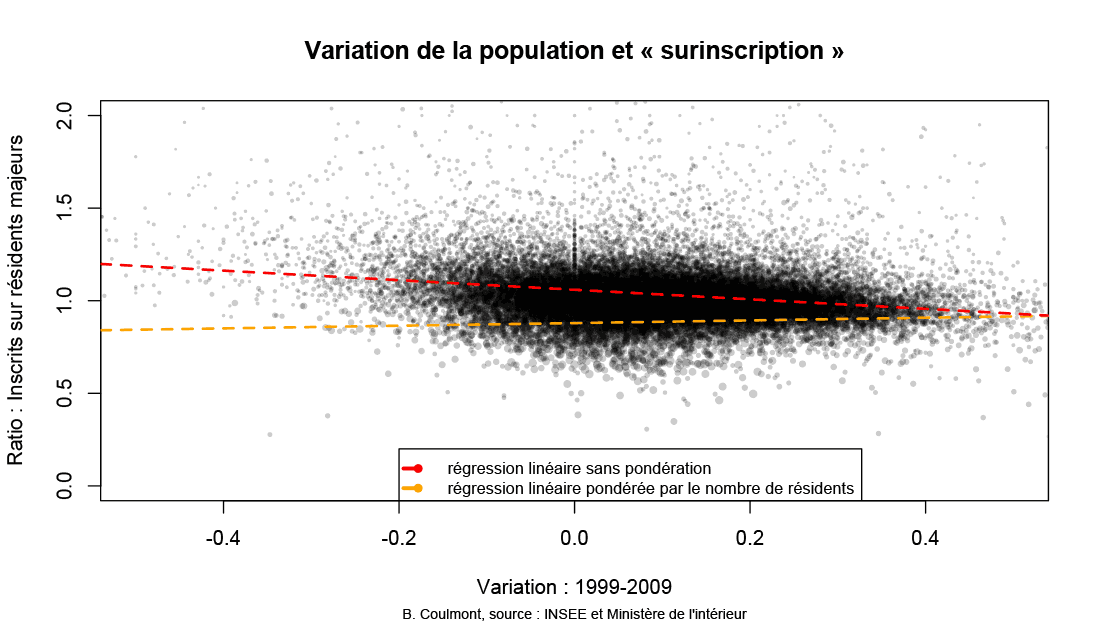

L’étude de la relation entre la variation de la population et la “surinscription” est moins univoque. Le graphique suivant met en abscisse la variation relative de la population (entre 1999 et 2011) et le ratio “inscrits sur résidents majeurs” en 2008/2009.

La régression linéaire sur les communes a un coefficient négatif : avoir perdu des habitants est corrélé à “avoir plus d’inscrits que de résidents majeurs”. Mais si on prend en compte la taille des communes (leur population en 2011), alors le coefficient est très proche de zéro : la surinscription n’est pas liée à la variation relative du nombre d’habitants.

Cliquez pour agrandir

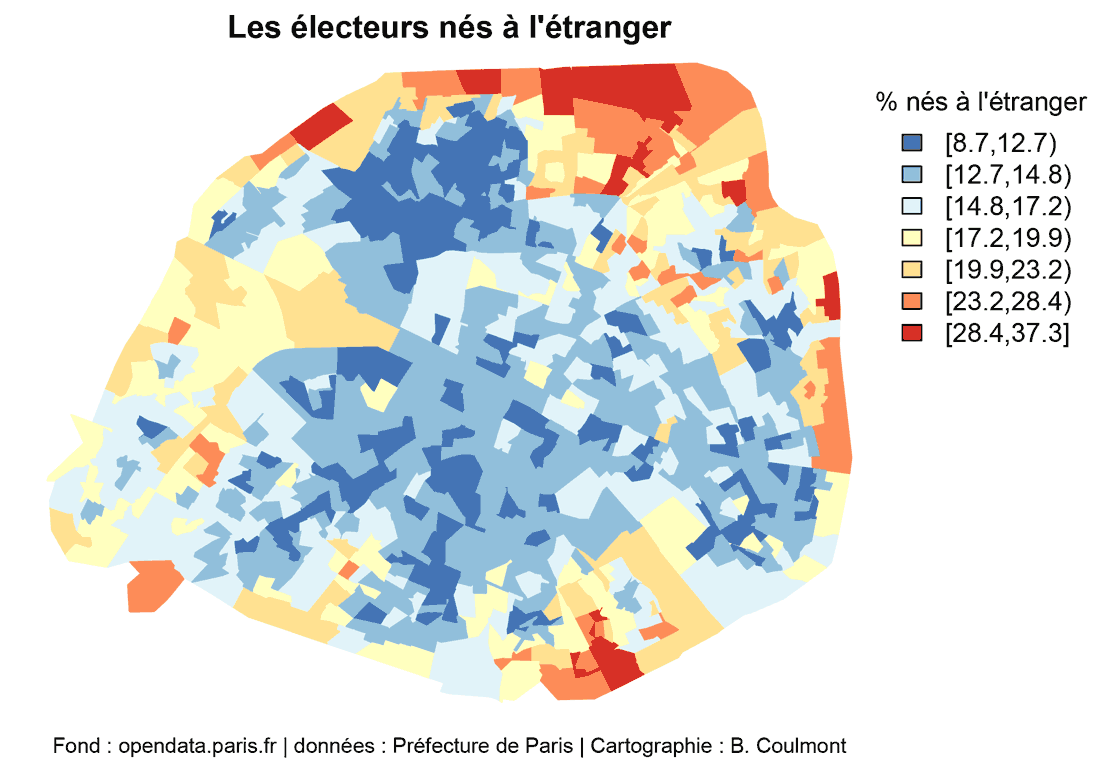

L’inscription sur les listes électorales étant liée, quand même, à une forme de résidence (ancienne, partielle, secondaire…) il est possible que les villes et villages comptant une grande proportion de résidences secondaires soient aussi des endroits avec une surinscription plus forte. C’est, globalement, le cas :

Cliquez pour agrandir

Plus il y a de résidences secondaires (en proportion) plus il y a d’inscrits “en trop” (par rapport aux résidents majeurs).

On peut aussi regarder s’il existe une relation entre la proportion d’actifs résidents dont le travail se trouve à l’extérieur de la commune et la surinscription. J’utilise là une variable non pas pour elle-même, mais comme indicateur de la situation communale : une zone de résidence plus que de travail. Une partie des surinscrits sont peut-être des personnes qui travaillent et vivent en dehors de la commune où ils sont inscrits.

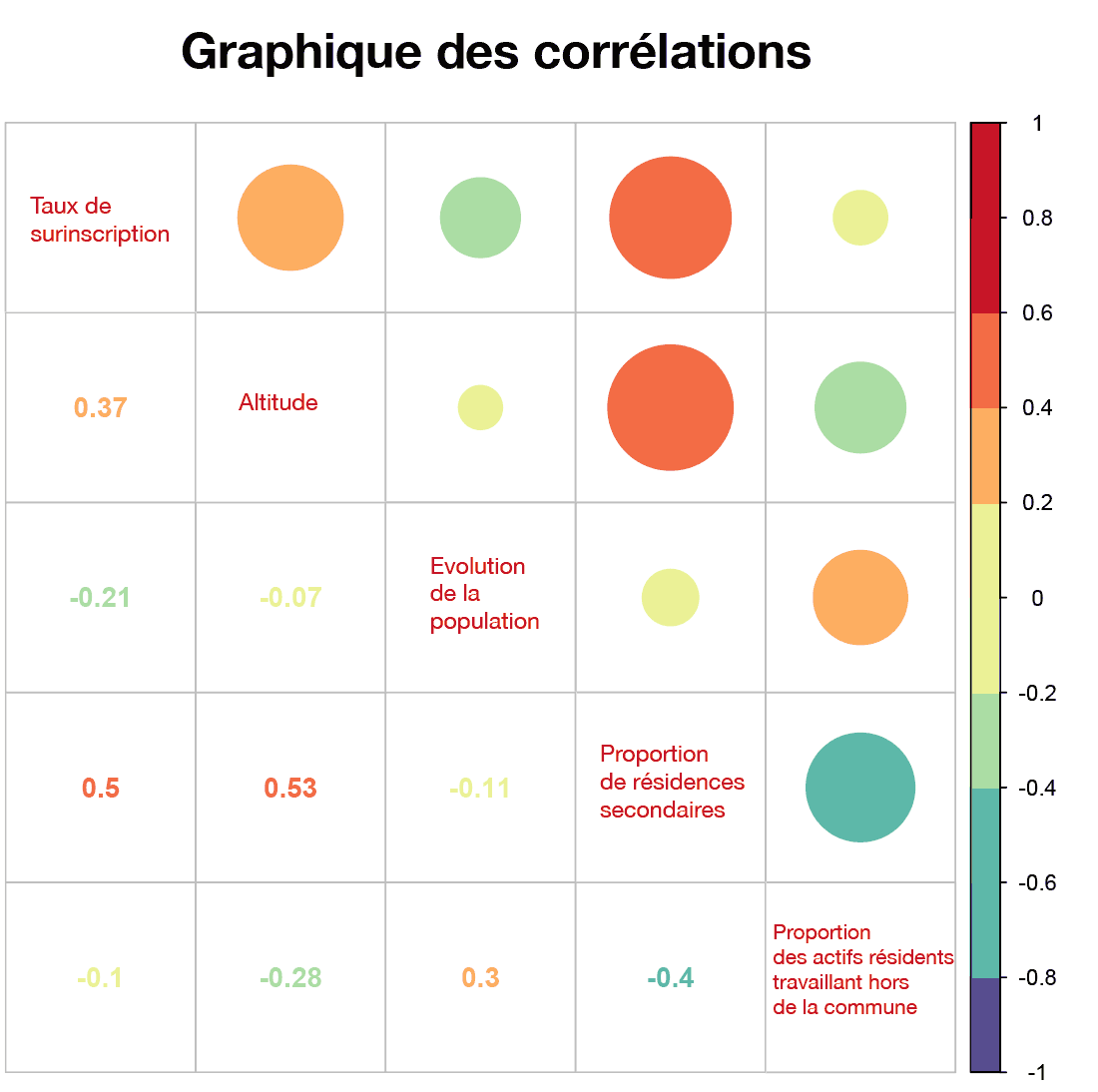

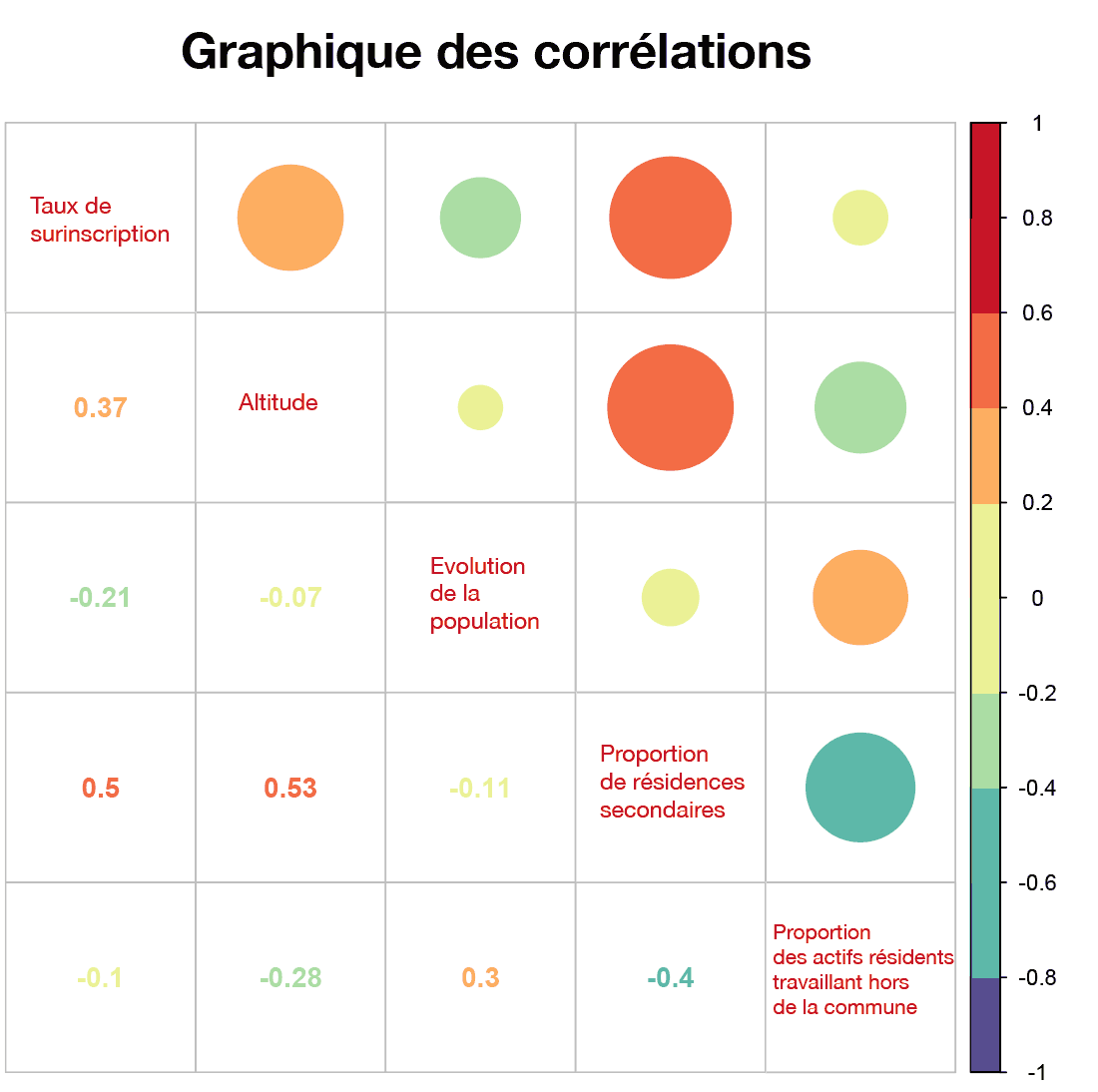

Le graphique suivant résume les corrélations entre variables (prises deux à deux) :

Mais alors, ce rôle de l’altitude c’est peut-être juste la combinaison du déclin de la population et d’un nombre important de résidences secondaires combiné à une situation d’emploi particulière ? Une régression linéaire multiple, sur ces quatre variables, laisse penser que non : une altitude plus élevée reste associée à une surinscription plus forte (en contrôlant les autres variables). L’effet Bargel résiste bien à la régression !

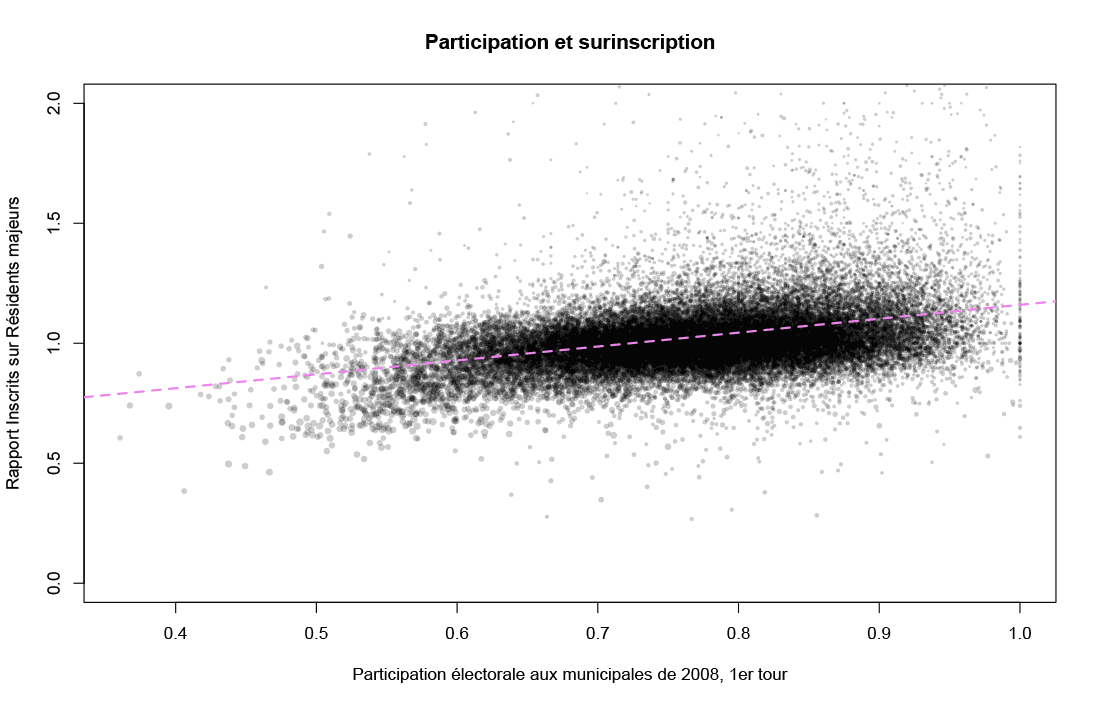

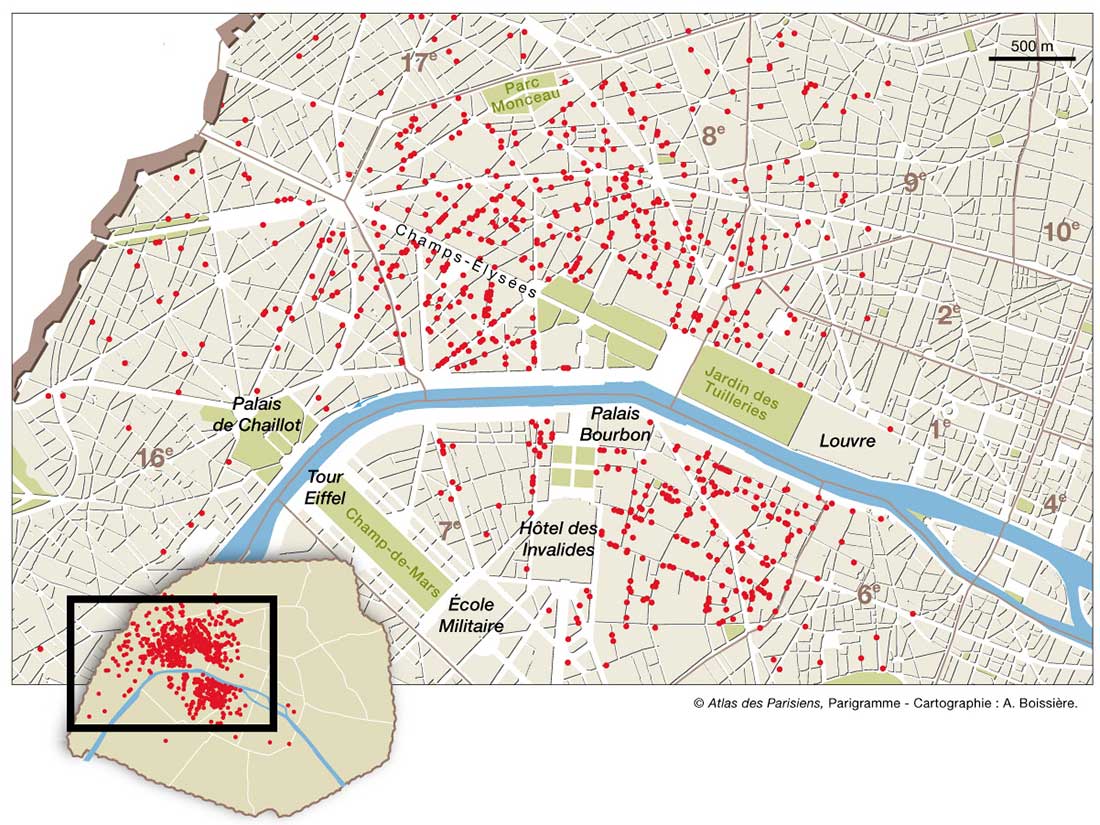

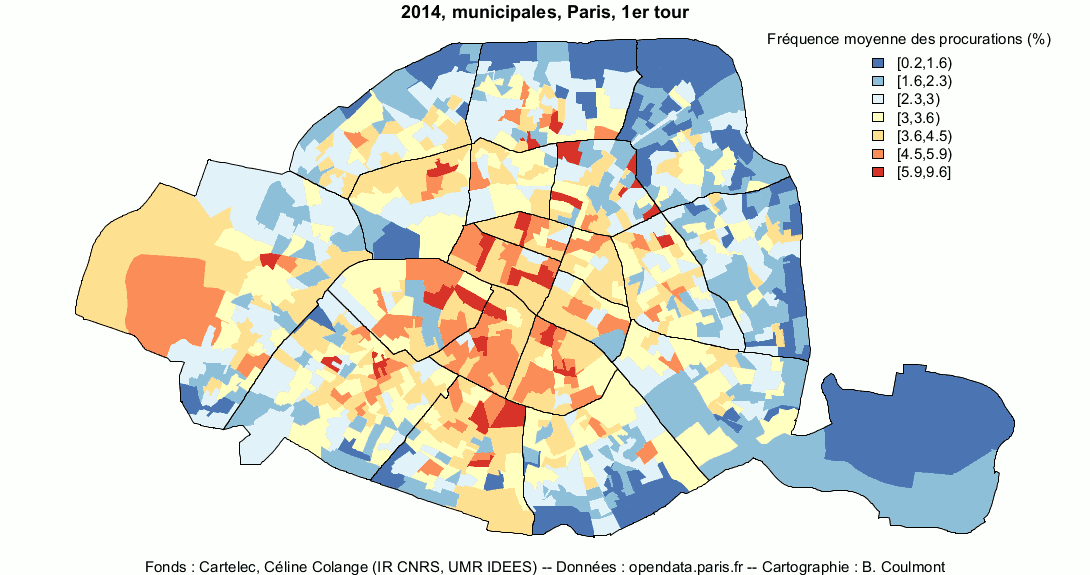

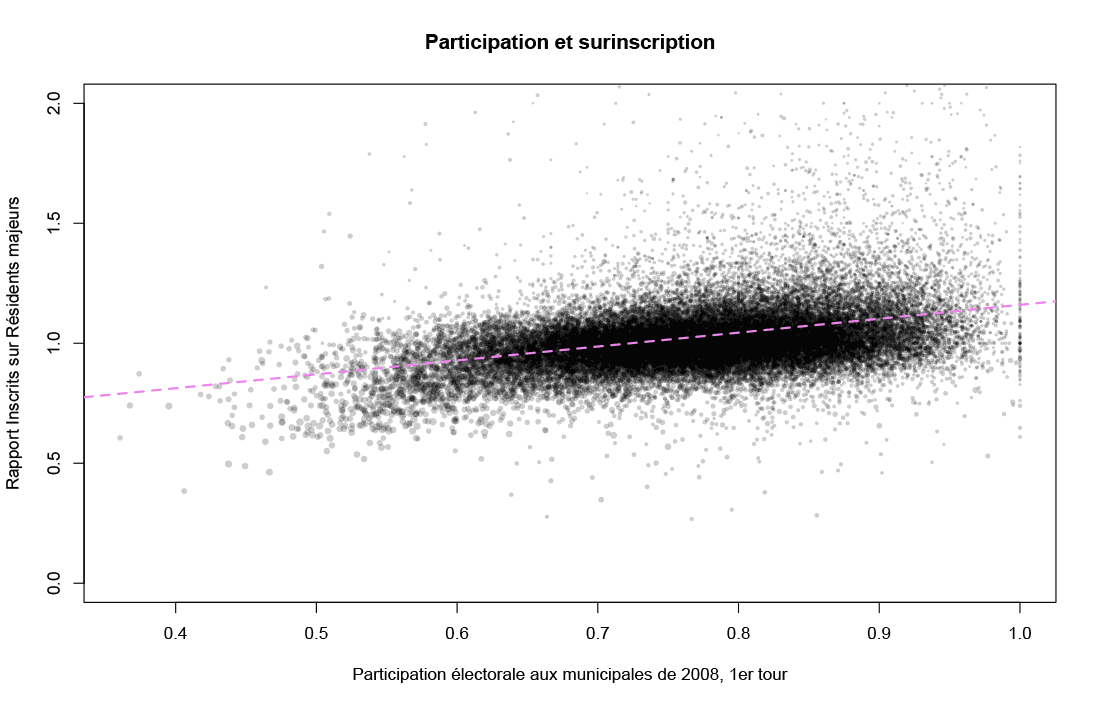

Cette surinscription a-t-elle des conséquences électorales ? Après tout, ces non-résidents ne votent peut-être pas, s’il faut, pour voter, se déplacer. Ces villages où se trouvent plus d’inscrits que de résidents, doivent connaître un taux d’abstention plus élevé que la moyenne, n’est-ce-pas ? Pas vraiment : participation et surinscription semblent corrélées.

Peut-être que les “surinscriptions” ont lieu dans des zones électoralistes… et que ceux qui résident ailleurs mais y sont inscrits continuent, même à distance, à participer intensément. Il est probable (à vérifier…) que si ces résidents temporaires font l’effort de s’inscrire (ou ne font pas l’effort de s’inscrire ailleurs), alors ils font aussi, peut-être, l’effort de voter (ou d’établir une procuration). Distance au vote ou vote à distance ? ce “ou” n’est pas exclusif. Il est certainement possible d’analyser cette “surinscription” comme la surmobilisation de groupes ou de personnes, qui arrivent à voter, à élire, sans avoir à résider.

Maintenant, vous pouvez retourner lire l’article de Lucie Bargel.

Notes : Les cartes ont été réalisées avec R, package maptools, à partir d’un shapefile des communes (GeoFla) et de données de l’INSEE (pour le recensement) et du ministère de l’intérieur (pour le nombre d’inscrits sur les listes électorales). J’ai bien conscience que ces sources n’ont pas la même origine, qu’une “résidente” et qu’une “inscrite” sont les résultats de définitions différentes… mais qui ne sont pas sans lien entre elles. L’appariement des données s’est fait très rapidement mais un peu “à la louche” quand même.

La chose est connue par de nombreux travaux, mais je voulais continuer mon exploration des rythmes sociaux.

La chose est connue par de nombreux travaux, mais je voulais continuer mon exploration des rythmes sociaux.