L’image christique et l’objet phallique

La jurisprudence est aussi une mise en récit. Voici une petite histoire, en provenance d’une Cour d’appel (à peine réécrite).

Le 19 janvier 2010, des agents de la police municipale, alertés par des locataires d’une maison de retraite, se rendirent dans un passage près de l’avenue… Il constatèrent que sur le bord intérieur d’une fenêtre étaient apposées des feuilles A4, visibles de l’extérieur, sur lesquelles était représenté un Christ en érection avec une main faisant un doigt d’honneur. Ils constatèrent aussi ce qui paraissait être une sculpture de sexe d’homme.

Les policiers sonnèrent à la porte, et le locataire, qui comprit rapidement la situation, déclara : “Je retire mes images de suite. Sachez que j’en ai envoyé au Président de la République et que c’est une atteinte à ma liberté d’expression”.

Le 4 mars 2010, les policiers se rendirent à nouveau à cette adresse (car le locataire n’avait pas répondu aux convocations)… et ils constatèrent que l’affiche représentant le Christ (en érection et faisant un doigt d’honneur) était toujours à la fenêtre.

Le 8 mars le locataire déclare aux policiers que petit un les objets inscriminés ne sont pas à la vue des passant “dès lors qu’ils ne regardent pas à ma fenêtre, et que moi, quand je marche, je regarde droit devant moi”. Et que petit deux il a retiré l’objet mais qu’il a “entièrement le droit de mettre un tableau, quelle que soit la représentation de l’œuvre. je ne vois pas où est le mal et la raison profonde pour laquelle je suis convoqué, je n’en vois pas l’intérêt.”

Le 7 septembre, c’est devant le procureur qu’il doit s’expliquer. Il nie avoir diffusé un message à caractère pornographique. Il a même soutenu que “ce que je crée, c’est de l’art et j’ai le droit de faire ce que je veux chez moi”. Le procureur demande une expertise psychiatrique, mais le locataire refuse de se rendre au rendez-vous de l’expert “lui adressant un long courrier pour expliquer son refus”. Un peu plus tard, réentendu par les policiers, il leur remet un texte destiné “à tous les parasites de la République, donc tous les politiciens, et à l’armée et leurs esclaves”.

En novembre 2012, le Tribunal correctionnel condamne le locataire.

En mars 2013, la Cour d’appel relaxe en partie le locataire. Je vais citer l’arrêt

“Le dessin représentant un Christ en érection que Monsieur a désigné aux enquêteurs comme un tableau, avait manifestement pour objectif de provoquer ses éventuels contemplateurs, notamment dans leurs conviction religieuses ou sociales, mais il n’était pas de nature à provoquer chez le plus grand nombre une excitation sexuelle ce qui est le but principal de la pornographie qui ne peut se confondre avec la vulgarité ou la laideur. Par ailleurs ce même dessin qui en représente pas une image dégradée de l’homme, mais détourne et dévalorise un symbole religieux fort, porte atteinte aux convictions morales et religieuses des spectateurs mais pas à la dignité humaine.

Quant à la représentation d’un sexe d’homme en plastique, que l’on peut appeler godemiché ou olisbos, qui se trouvait posée à côté du dessin lors des premières constatations, [le locataire] a implicitement reconnu qu’elle présentait un caractère pornographique, ce qui est incontestable puisque cet objet a pour seule fonction de provoquer et de satisfaire le désir sexuel, et l’a retirée à la première demande. [Le locataire] fait observer devant la cour que de tels objets ou de semblables, sont visibles en bien d’autres endroits que sur sa fenêtre, notamment dans des catalogues de vente par correspondance généralement accessibles aux mineurs. Cependant l’affichage en vitrine d’un tel objet, à la vue de l’ensemble du public, est prohibé en raison justement de son caractère pornographique.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement et de relaxer [le locataire] des fins de la poursuite en ce qui concerne le dessin représentant un Christ, en maintenant en revanche la déclaration de culpabilité pou la reproduction de sexe d’homme en plastique.”

[Cour d’appel, Angers, Chambre correctionnelle, 28 Mars 2013, texte de l’arrêt sur droitdesreligions.net]

L’image (christique) ne semble donc pas avoir le même statut que l’objet (phallique).

Cet arrêt a été remarqué dans La semaine juridique (13/01/2014, “Les sanctions pénales et civiles de la diffusion d’un message à caractère pornographique”, Jean-Yves Maréchal, p.46), notamment parce qu’il y a eu aussi des conséquences civiles. Dans une décision du 29 octobre 2013, la Chambre civile de la Cour d’appel d’Angers rend un arrêt dont je cite un extrait :

En effet, s’il soutient n’être pas l’auteur des graffitis dégradant l’immeuble, alors qu’il a adressé au maire de la commune des courriers de même teneur, [le locataire] ne peut contester l’apposition d’affiches représentant un Christ en érection, avec commentaires, collées, de l’intérieur de son logement, contre les vitres des fenêtres et les volets, et la pose d’un sexe d’homme sur le rebord de sa fenêtre ainsi qu’il l’a été constaté par les policiers municipaux, et qu’il l’a reconnu, le 19 janvier 2010 (pièce n°10), ‘Je retire mes images de suite. Sachez que j’en ai envoyé au président de la république et que c’est une atteinte à ma liberté d’expression‘. Un tel comportement dans un immeuble collectif de 3 étages, divisé en 4 appartements (pièce appelant n°4), dont il occupe le rez de chaussée, constitue bien un manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués, visée à l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 , suffisamment grave, à lui seul, pour justifier la résiliation du bail en application de l’ article 1729 du code civil . La décision qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion sera confirmée de ce chef.

Il y a quelques mois, le propriétaire d’un magasin parisien

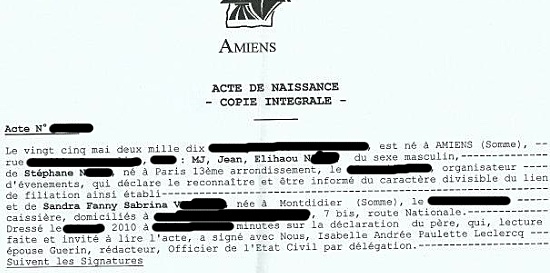

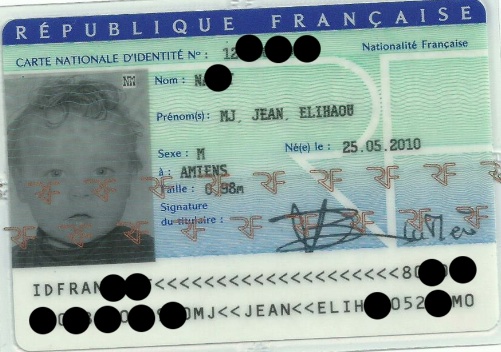

Il y a quelques mois, le propriétaire d’un magasin parisien  En France, aujourd’hui, le choix du prénom est libéralisé, il appartient pleinement aux parents. Il n’en va pas encore de même du choix d’un nouveau prénom (par les parents ou par l’enfant lui-même), qui est encore soumis à un contrôle judiciaire. Et il n’en va pas de même dans tous les pays. Le Maroc (comme le montre l’attestation consulaire copiée ci-contre) demande à ses citoyens d’avoir un prénom traditionnel marocain, ce qui peut poser problème à des parents cherchant à inscrire leur enfant dans deux espaces nationaux, s’ils ne vérifient pas le caractère marocain du prénom choisi.

En France, aujourd’hui, le choix du prénom est libéralisé, il appartient pleinement aux parents. Il n’en va pas encore de même du choix d’un nouveau prénom (par les parents ou par l’enfant lui-même), qui est encore soumis à un contrôle judiciaire. Et il n’en va pas de même dans tous les pays. Le Maroc (comme le montre l’attestation consulaire copiée ci-contre) demande à ses citoyens d’avoir un prénom traditionnel marocain, ce qui peut poser problème à des parents cherchant à inscrire leur enfant dans deux espaces nationaux, s’ils ne vérifient pas le caractère marocain du prénom choisi. Le contentieux sur le choix des prénoms, depuis la loi du 8 janvier 1993, est devenu résiduel, très peu fréquent, car les parents peuvent donner les prénoms qu’ils souhaitent à leurs enfants. On trouve, en cherchant, une douzaine de décisions de cours d’appel sur lexis-nexis. Ainsi :

Le contentieux sur le choix des prénoms, depuis la loi du 8 janvier 1993, est devenu résiduel, très peu fréquent, car les parents peuvent donner les prénoms qu’ils souhaitent à leurs enfants. On trouve, en cherchant, une douzaine de décisions de cours d’appel sur lexis-nexis. Ainsi :

En France, les changements de noms de famille et de prénoms font l’objet de deux procédures distinctes. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis. Et ce n’est pas la seule différence. Alors qu’en France il n’y a aucune publicité faite au changement de prénom, aux États-Unis, souvent, le changement de nom ou de prénom fait l’objet d’une “notice légale” publiée dans un journal local. Notice qui indique les références de l’ordonnance (consultable elle aussi), mais qui n’est pas publiée dans un “journal officiel” ni dans un organe administratif ou judiciaire, mais sur un support privé (au sens de non étatique), et souvent de circulation restreinte.

En France, les changements de noms de famille et de prénoms font l’objet de deux procédures distinctes. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis. Et ce n’est pas la seule différence. Alors qu’en France il n’y a aucune publicité faite au changement de prénom, aux États-Unis, souvent, le changement de nom ou de prénom fait l’objet d’une “notice légale” publiée dans un journal local. Notice qui indique les références de l’ordonnance (consultable elle aussi), mais qui n’est pas publiée dans un “journal officiel” ni dans un organe administratif ou judiciaire, mais sur un support privé (au sens de non étatique), et souvent de circulation restreinte.